『マツダの最新テクノロジー』取材行き帰り [クルマ]

『マツダ の 最新 テクノロジー (モーターファンイラストレーテッド 特別編集 モーターファン別冊) 』の対面取材は、12月上旬に行いました。

』の対面取材は、12月上旬に行いました。

前後のスケジュールの都合から、新幹線ではなく、飛行機での移動を選択。

空港から広島駅に向かうリムジンバスは、完全に「密」でした。車内で口を開くひとは誰ひとりいませんでしたが。

JR広島駅直結の「ホテルグランヴィア広島」に泊まりました。

部屋には、マルニ木工の「HIROSHIMA」が置いてありました。

見た目よし。

さわり心地よし。

座り心地よし。

ここ、「また泊まりたい」と思いました(泊まるんですけどね)。

JR広島駅から電車に乗って(大ざっぱに済ませます)、向洋駅で下車します。

取材時の様子は前回のエントリーをご参照ください。

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2020-12-26

事情があって、いったん東京に戻ります。

広島空港にはマツダMX-30が展示してありました。

時短営業なのか、19時過ぎるとお店が閉まり始めてシーンとします。

翌日はニスモで取材して……。

広島にとんぼ返り。

HIROSHIMAに再会。

ワケもなく、眺めたり、座ったりします。

再び、マツダへ。

電車がすぐ来てくれると、寒い思いをしなくて済むのですが……。

通勤時間帯を外れての訪問なので、本社前の道路を渡る地下道、独り占めです。

マツダ魁CONCEPTを見せていただいたのが、この日のハイライト(のひとつ)。

羽田空港には戻ったんですけどね。

家には戻れず。

取材ロードは続いたのでした。

https://www.facebook.com/serakota/

前後のスケジュールの都合から、新幹線ではなく、飛行機での移動を選択。

空港から広島駅に向かうリムジンバスは、完全に「密」でした。車内で口を開くひとは誰ひとりいませんでしたが。

JR広島駅直結の「ホテルグランヴィア広島」に泊まりました。

部屋には、マルニ木工の「HIROSHIMA」が置いてありました。

見た目よし。

さわり心地よし。

座り心地よし。

ここ、「また泊まりたい」と思いました(泊まるんですけどね)。

JR広島駅から電車に乗って(大ざっぱに済ませます)、向洋駅で下車します。

取材時の様子は前回のエントリーをご参照ください。

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2020-12-26

事情があって、いったん東京に戻ります。

広島空港にはマツダMX-30が展示してありました。

時短営業なのか、19時過ぎるとお店が閉まり始めてシーンとします。

翌日はニスモで取材して……。

広島にとんぼ返り。

HIROSHIMAに再会。

ワケもなく、眺めたり、座ったりします。

再び、マツダへ。

電車がすぐ来てくれると、寒い思いをしなくて済むのですが……。

通勤時間帯を外れての訪問なので、本社前の道路を渡る地下道、独り占めです。

マツダ魁CONCEPTを見せていただいたのが、この日のハイライト(のひとつ)。

羽田空港には戻ったんですけどね。

家には戻れず。

取材ロードは続いたのでした。

https://www.facebook.com/serakota/

『マツダの最新テクノロジー』発売 [クルマ]

『マツダ の 最新 テクノロジー (モーターファンイラストレーテッド 特別編集 モーターファン別冊) 』が発売中です。

』が発売中です。

11月から12月にかけて、リモートと対面で取材させていただきました。

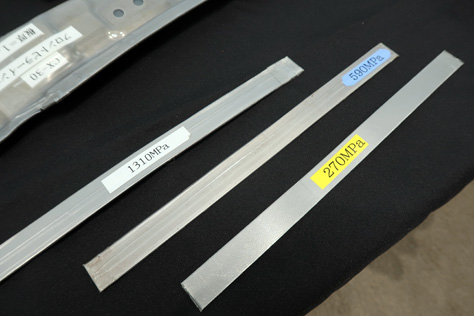

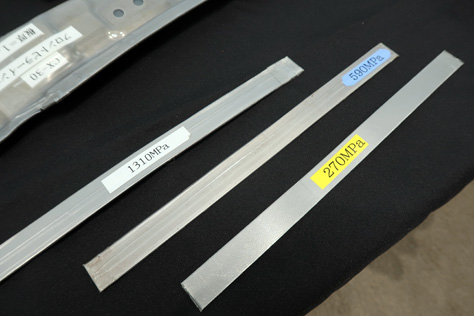

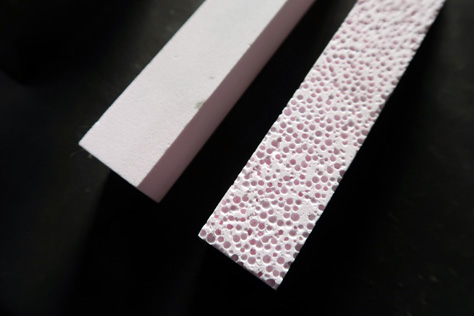

ボディに使う超高張力鋼板(1310MPa冷間プレス材)の取材では、強度別のサンプルを触らせていただきました。

「塑性変形するまで曲げちゃってください」と言われても、「え、いいんですか?」と尻込みする気持ちが先に立ちます。

曲げ比べてみると、確かに1310MPa材は手強いですね。270MPa材はふにゃふにゃです。

塗装に込めた技術についても取材しました。

下の写真は歴代「赤」のサンプル。年代順に並んでいます。どれがどの赤だかわかりますか?

正解は誌面でご確認ください。

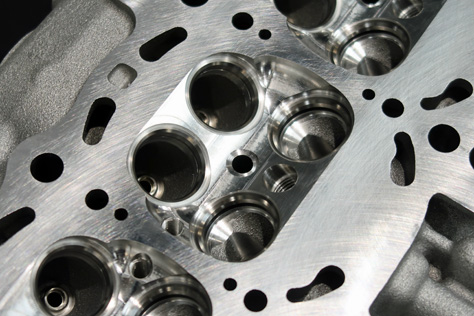

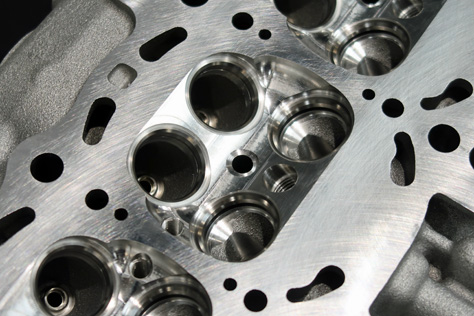

燃焼室容積(圧縮比)のばらつきを抑えるため、精密に機械加工されたSKYACTIV-Xのシリンダーヘッドです。

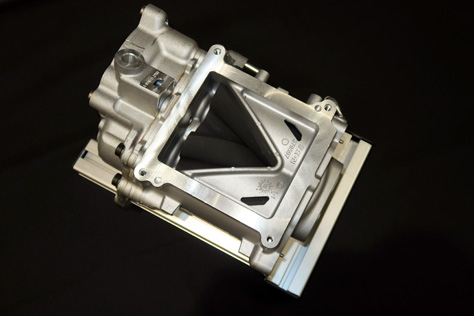

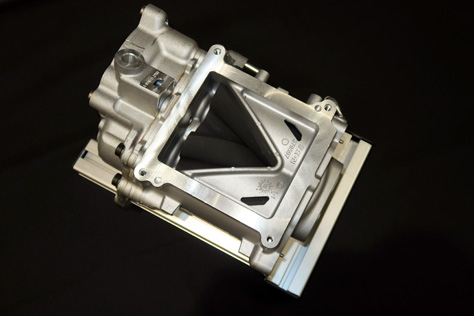

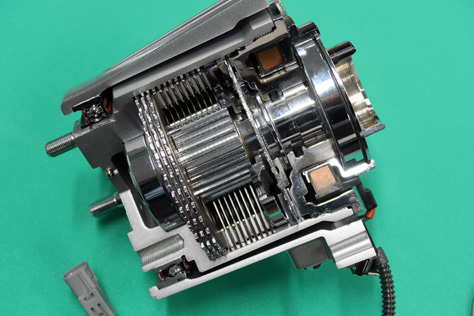

こちらは高応答エアサプライ(スーパーチャージャー)。

吐出口側から見ます。

SKYACTIV-Xシリンダーヘッドの砂型と中子です(つまり、砂型鋳造)。

「F1」の文字に反応してしまいました。

もちろん、マツダでF1エンジンを砂型鋳造しているわけではありません……。

デザイナーが意図した形を表現するのに欠かせない、ボディ外板の金型磨き(魂動磨き)の様子を見せていただきました。

こだわりの「磨き」がなければ、「魂動デザイン」は実現しないことが、よくわかりました(やはり、誌面でご確認ください)。

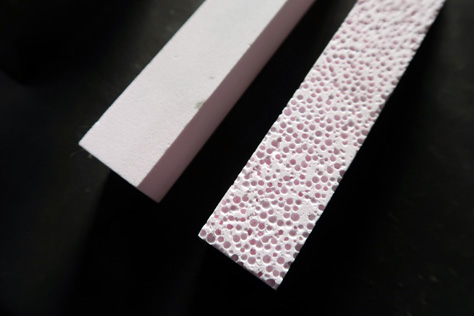

「魂動磨き」のために専用に開発した砥石(右)です。

左は従来品。

宇品工場のフレキシブルラインを見せていただきました。

おや、このMX-30は……。

詳しくは誌面でご確認ください。

https://www.facebook.com/serakota/

11月から12月にかけて、リモートと対面で取材させていただきました。

ボディに使う超高張力鋼板(1310MPa冷間プレス材)の取材では、強度別のサンプルを触らせていただきました。

「塑性変形するまで曲げちゃってください」と言われても、「え、いいんですか?」と尻込みする気持ちが先に立ちます。

曲げ比べてみると、確かに1310MPa材は手強いですね。270MPa材はふにゃふにゃです。

塗装に込めた技術についても取材しました。

下の写真は歴代「赤」のサンプル。年代順に並んでいます。どれがどの赤だかわかりますか?

正解は誌面でご確認ください。

燃焼室容積(圧縮比)のばらつきを抑えるため、精密に機械加工されたSKYACTIV-Xのシリンダーヘッドです。

こちらは高応答エアサプライ(スーパーチャージャー)。

吐出口側から見ます。

SKYACTIV-Xシリンダーヘッドの砂型と中子です(つまり、砂型鋳造)。

「F1」の文字に反応してしまいました。

もちろん、マツダでF1エンジンを砂型鋳造しているわけではありません……。

デザイナーが意図した形を表現するのに欠かせない、ボディ外板の金型磨き(魂動磨き)の様子を見せていただきました。

こだわりの「磨き」がなければ、「魂動デザイン」は実現しないことが、よくわかりました(やはり、誌面でご確認ください)。

「魂動磨き」のために専用に開発した砥石(右)です。

左は従来品。

宇品工場のフレキシブルラインを見せていただきました。

おや、このMX-30は……。

詳しくは誌面でご確認ください。

https://www.facebook.com/serakota/

アストンマーティンが2020年シーズン限りでWEC GTE Proでの参戦を終了 [モータースポーツ]

アストンマーティンが2020年シーズンをもってヴァンテージGTEで行っていたWEC GTE Proの参戦活動を終了すると発表しました。

ワークス活動の終了です。

パートナーチームとの関係は2021年も継続の予定。

無観客で行われた2021年のル・マン24時間ではクラス優勝を果たしていました。

しかも、GTE Proクラスの年間チャンピオン。

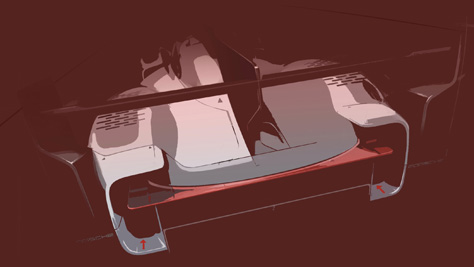

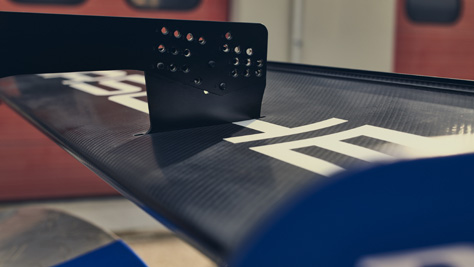

ヴァンテージGTEといえば、ド派手なディフューザーが特徴的でした。

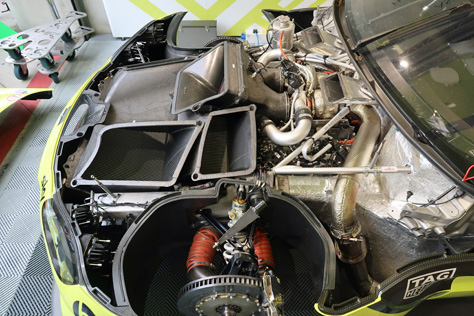

2018年のル・マンでは、たっぷり取材させていただきました。

4.0L・V8ツインターボエンジン(ホットVです)が前車軸より後ろに搭載されているのがわかります。

詳細はこちら↓ BMW M8 GTEも載っています。

あぁ、GTEどうなる……。

https://www.facebook.com/serakota/

ワークス活動の終了です。

パートナーチームとの関係は2021年も継続の予定。

無観客で行われた2021年のル・マン24時間ではクラス優勝を果たしていました。

しかも、GTE Proクラスの年間チャンピオン。

ヴァンテージGTEといえば、ド派手なディフューザーが特徴的でした。

2018年のル・マンでは、たっぷり取材させていただきました。

4.0L・V8ツインターボエンジン(ホットVです)が前車軸より後ろに搭載されているのがわかります。

詳細はこちら↓ BMW M8 GTEも載っています。

あぁ、GTEどうなる……。

https://www.facebook.com/serakota/

『自動車技術の出発点』最新回はジェイテクトのITCC [クルマ]

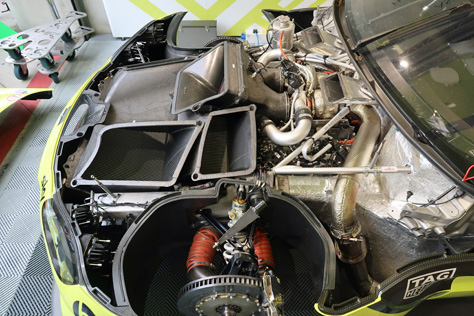

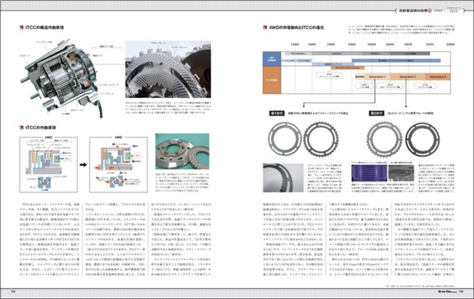

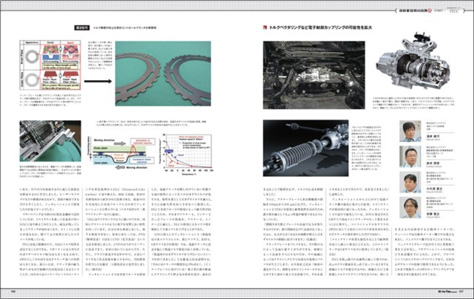

16回目となる『自動車技術の出発点』、『MOTOR FAN illustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.171 (モーターファン別冊) 』では、ジェイテクト(JTEKT)の電子制御4WD用カップリングユニット、「ITCC」を取り上げています。

』では、ジェイテクト(JTEKT)の電子制御4WD用カップリングユニット、「ITCC」を取り上げています。

FFベース車のリヤデフ前に搭載し、車輪速度やアクセル開度などの情報をもとに前後の駆動力を連続的に可変制御するユニットです。

最近では、GRヤリスがITCCを搭載。トヨタRAV4やマツダ3もITCCユーザーです。

ジェネレーション1は1998年に登場。以後、2005年にジェネレーション2、2013年にジェネレーション3へと進化しています。

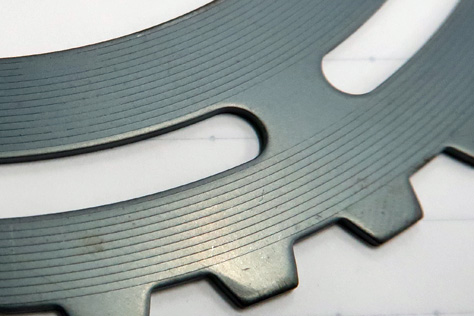

メインクラッチに押し付け力を発生させる電磁クラッチのアウタープレートとインナープレートです。

スティックスリップによる振動の発生を防ぐため、アウタープレートに微細な溝が施されています。

ジェネレーション1は厚さ0.8mmのプレートに、深さ0.01mmの溝を0.1mm間隔で入れてあります。

ジェネレーション3では溝間隔を0.5mmに広げています。

「溝はどうやって入れる?」を含め、ITCC誕生の背景と産みの苦しみ、そして進化の内容は誌面でご確認ください。

https://www.facebook.com/serakota/

FFベース車のリヤデフ前に搭載し、車輪速度やアクセル開度などの情報をもとに前後の駆動力を連続的に可変制御するユニットです。

最近では、GRヤリスがITCCを搭載。トヨタRAV4やマツダ3もITCCユーザーです。

ジェネレーション1は1998年に登場。以後、2005年にジェネレーション2、2013年にジェネレーション3へと進化しています。

メインクラッチに押し付け力を発生させる電磁クラッチのアウタープレートとインナープレートです。

スティックスリップによる振動の発生を防ぐため、アウタープレートに微細な溝が施されています。

ジェネレーション1は厚さ0.8mmのプレートに、深さ0.01mmの溝を0.1mm間隔で入れてあります。

ジェネレーション3では溝間隔を0.5mmに広げています。

「溝はどうやって入れる?」を含め、ITCC誕生の背景と産みの苦しみ、そして進化の内容は誌面でご確認ください。

https://www.facebook.com/serakota/

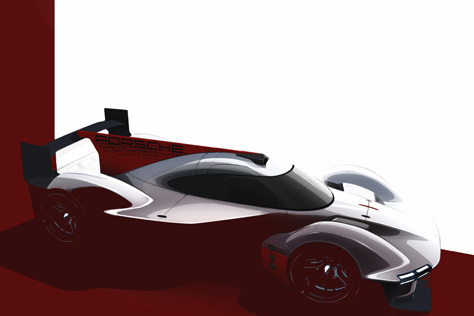

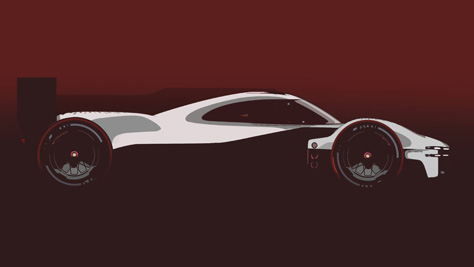

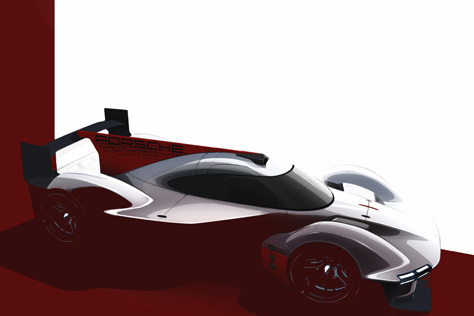

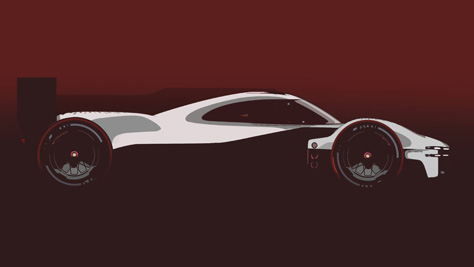

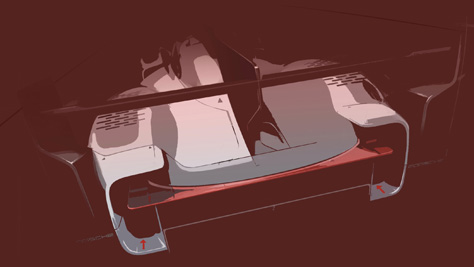

ポルシェが2023年から耐久レースの最上位カテゴリーに復帰 [モータースポーツ]

ポルシェは2017年シーズン限りでWEC(FIA世界耐久選手権)からいったん撤退していますので、6年ぶりの復帰ということになります。

WECの最上位カテゴリーであるLMH(ル・マン・ハイパーカー)を選択すれば北米のIMSA(デイトナ24時間やセブリング12時間などを含む)にも参戦できるし、IMSAの最上位カテゴリーであるLMDh(ル・マン・デイトナ)を選択すれば、WEC(ル・マン24時間を含む)にも参戦できるようになります。

ポルシェが選択したのは、LMDhでした。

LMHはシャシーを専用開発する必要があるのに対し、LMDhは既存のシャシーを購入して製作する決まり(4社から選択可能。現行IMSA DPiの発展形)。エンジンとボディワークでオリジナリティを出すことが可能。

義務付けのハイブリッドシステム(LMHの場合、モーターはフロントに搭載。LMDhはリヤ)は「共通」です(つまり、独自開発する必要はありません)。

LMDhに関する技術規定の概要はこちら↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2020-09-21

LMHよりもLMDhのほうが、車両開発・製造コストは低く済ませられそうです。

すでに参戦を表明、あるいは参戦の意向を示している自動車メーカーを整理してみました。

アキュラはIMSA最上位カテゴリーのDPiに参戦していますが、その流れを引き継いでLMDhに参戦する意向を示しています(が、公式アナウンスはしていません)。

参戦メーカー、もっと増えそうですね。

DPi参戦組のマツダはどうする?

ポルシェは2013年のル・マン24時間で、観客席に「Mission 2014. Our Return.」のスローガンを掲げました。

2023年に向けてどんなアクションを起こすのか、楽しみです。

https://www.facebook.com/serakota/

WECの最上位カテゴリーであるLMH(ル・マン・ハイパーカー)を選択すれば北米のIMSA(デイトナ24時間やセブリング12時間などを含む)にも参戦できるし、IMSAの最上位カテゴリーであるLMDh(ル・マン・デイトナ)を選択すれば、WEC(ル・マン24時間を含む)にも参戦できるようになります。

ポルシェが選択したのは、LMDhでした。

LMHはシャシーを専用開発する必要があるのに対し、LMDhは既存のシャシーを購入して製作する決まり(4社から選択可能。現行IMSA DPiの発展形)。エンジンとボディワークでオリジナリティを出すことが可能。

義務付けのハイブリッドシステム(LMHの場合、モーターはフロントに搭載。LMDhはリヤ)は「共通」です(つまり、独自開発する必要はありません)。

LMDhに関する技術規定の概要はこちら↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2020-09-21

LMHよりもLMDhのほうが、車両開発・製造コストは低く済ませられそうです。

すでに参戦を表明、あるいは参戦の意向を示している自動車メーカーを整理してみました。

アキュラはIMSA最上位カテゴリーのDPiに参戦していますが、その流れを引き継いでLMDhに参戦する意向を示しています(が、公式アナウンスはしていません)。

参戦メーカー、もっと増えそうですね。

DPi参戦組のマツダはどうする?

ポルシェは2013年のル・マン24時間で、観客席に「Mission 2014. Our Return.」のスローガンを掲げました。

2023年に向けてどんなアクションを起こすのか、楽しみです。

https://www.facebook.com/serakota/

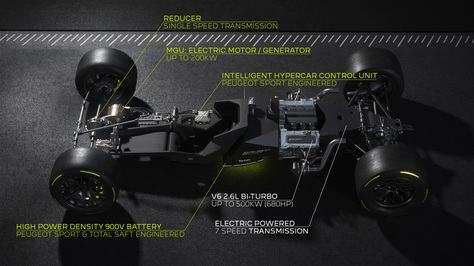

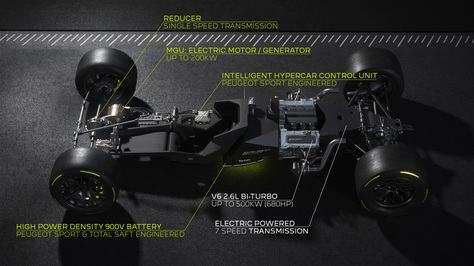

プジョーがWECハイパーカーに搭載するパワートレーンの概要 [モータースポーツ]

プジョーは2022年からWEC(FIA世界耐久選手権)に参戦すると発表しています。

参戦カテゴリーは最上位のLMH(ル・マン・ハイパーカー)です。

2020年12月14日、プジョーのモータースポーツ部門であるプジョー・スポール(PEUGEOT Sport)と、パートナーのトタル(TOTAL)は、2022年に投入するハイパーカーが搭載するパワートレーンの概要を発表しました。

その名も「PEUGEOT HYBRID4 500KW」。

2.6L・V6ガソリン・ツインターボエンジンを車両ミッドに搭載します。

当初はシングルターボを検討したそうですが、重心高の観点からツインターボに落ち着いたそう。Vバンク角は90度です。

やはり重心高の観点からでしょうか、Vバンクの内側にターボチャージャーを配置する“ホットV”ではなく、バンク外側に配置するオーソドックスなレイアウトとしています。

最高出力は規定により、500kW(680hp)に制限されます。

MGU(モーター/ジェネレーターユニット)をフロントに搭載するのも、最高出力が200kWなのも、LMHの規定によります。

900Vの高電圧バッテリーは、トタル傘下のサフト(Saft)製。これを燃料タンクの下部に配置します。F1方式ですね。

サフトはKERSが導入された2009年以来、F1向けのバッテリー開発を行っています。PEUGEOT HYBRID4 500KW用のバッテリーを開発するにあたっては、蓄積した専門知識を活用するそう。

バッテリーに蓄えたエネルギーのマネジメントに関してはフォーミュラEの経験を生かし、アンチラグシステムの開発については、WRC(FIA世界ラリー選手権)参戦の経験を生かします。

プジョーが属するPSAグループは、DSブランドでフォーミュラEに参戦(2018/19年と2019/20年シーズンのチームチャンピオン)。シトロエン・ブランドでWRCに参戦しており、両シリーズでの開発経験を存分に生かす考え。

(クリックで拡大)

システム最高出力は500kWに規制されますので、MGUがフルパワーを発生する際は、エンジンの出力は自動的に最高300kW(408hp)に制限されます。

PEUGEOT HYBRID4 500KWのレイアウトは、公式動画でも確認できます。

https://www.facebook.com/serakota/

参戦カテゴリーは最上位のLMH(ル・マン・ハイパーカー)です。

2020年12月14日、プジョーのモータースポーツ部門であるプジョー・スポール(PEUGEOT Sport)と、パートナーのトタル(TOTAL)は、2022年に投入するハイパーカーが搭載するパワートレーンの概要を発表しました。

その名も「PEUGEOT HYBRID4 500KW」。

2.6L・V6ガソリン・ツインターボエンジンを車両ミッドに搭載します。

当初はシングルターボを検討したそうですが、重心高の観点からツインターボに落ち着いたそう。Vバンク角は90度です。

やはり重心高の観点からでしょうか、Vバンクの内側にターボチャージャーを配置する“ホットV”ではなく、バンク外側に配置するオーソドックスなレイアウトとしています。

最高出力は規定により、500kW(680hp)に制限されます。

MGU(モーター/ジェネレーターユニット)をフロントに搭載するのも、最高出力が200kWなのも、LMHの規定によります。

900Vの高電圧バッテリーは、トタル傘下のサフト(Saft)製。これを燃料タンクの下部に配置します。F1方式ですね。

サフトはKERSが導入された2009年以来、F1向けのバッテリー開発を行っています。PEUGEOT HYBRID4 500KW用のバッテリーを開発するにあたっては、蓄積した専門知識を活用するそう。

バッテリーに蓄えたエネルギーのマネジメントに関してはフォーミュラEの経験を生かし、アンチラグシステムの開発については、WRC(FIA世界ラリー選手権)参戦の経験を生かします。

プジョーが属するPSAグループは、DSブランドでフォーミュラEに参戦(2018/19年と2019/20年シーズンのチームチャンピオン)。シトロエン・ブランドでWRCに参戦しており、両シリーズでの開発経験を存分に生かす考え。

(クリックで拡大)

システム最高出力は500kWに規制されますので、MGUがフルパワーを発生する際は、エンジンの出力は自動的に最高300kW(408hp)に制限されます。

PEUGEOT HYBRID4 500KWのレイアウトは、公式動画でも確認できます。

https://www.facebook.com/serakota/

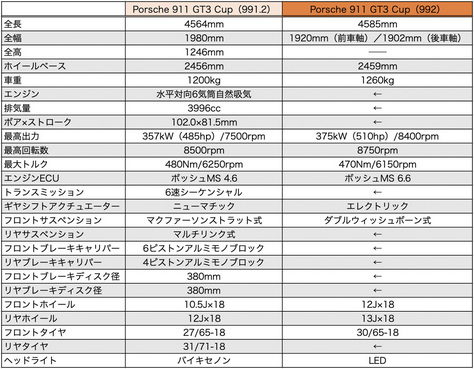

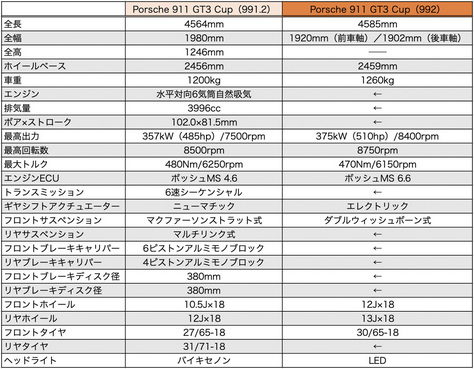

新型ポルシェ911 GT3 Cup登場(先代とのスペック比較あり) [モータースポーツ]

新しいポルシェ911 GT3 Cupが登場しました。

プレスリリース上の表記では、「Porsche 911 GT3 Cup(992) model year 2021」です。

先代は991.2の911がベースでしたが、992ベースに生まれ変わったというわけです。

Porsche 911 GT3 Cup(992)

991.2ベースはこんなふう。

Porsche 911 GT3 Cup(991.2)

歴代カップカーはこちらの過去エントリーでご確認ください↓

【2019 F1第1戦】歴代ポルシェ911 GT3 Cupカー

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2019-03-19

新旧Cupカーのスペックを比較してみましょう。

(クリックで拡大)

エンジンの最高出力が向上しているのが、新型のポイントのひとつ。

357kW(485hp)から375kW(510hp)に上がっているのですが、主に高回転化によって出力向上を図っていることが、スペックの比較から推察できます。

素晴らしくいい音がしていることは、動画で確認できます。

ストラット式だったフロントサスペンションがダブルウィッシュボーン式になったのも、大きな変更点。ダンパーに軸方向の力のみが入るようにする(横方向の力は入らない)ことで、ダンパーを適正に機能させるのが狙い。

フロントタイヤはサイズがアップしています(27/65-18→30/65-18)。

リヤタイヤのサイズは変わっていませんが、ホイールのリム幅が広くなっています。

Porsche 911 GT3 Cup(992) model year 2021の発表に合わせ、ミシュランは専用タイヤを発表しました。

MICHELIN Pilot Sport Cup N3です。

サイドウォールのロゴが新しくなっています。

フロントタイヤのサイズアップにより、ラテラルグリップは10%向上。リヤは0.9kgの軽量化を果たした(前後重量配分の適正化に寄与)と説明しています。

「ターボ」のワイドボディがベース。プレスリリースでは「前モデルのリヤ幅を28mm上回っている」と説明しているので、表組みで記している先代の全幅はミラー込みでしょうか。

リヤホイールハウスの前に冷却エア用のインテークダクトがあります。

ボンネットフードはラジエター用のエアアウトレットが目立ちます。ラジエターは「アグレッシブなドライビングを予防するため」、あえて位置を変えなかったそう。

ドアとエンジンフード、リヤウイングはCFRP(カーボン繊維強化プラスチック)製ですが、ボンネットフードはリペアコストを考え、あえてアルミ製としています。

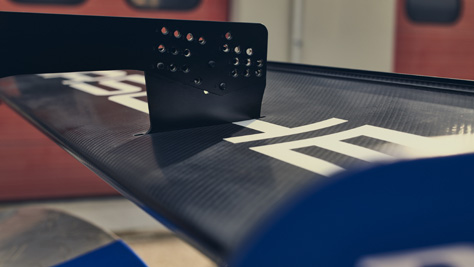

大きくなったリヤウイングとフロントリップスポイラーによって、新型Cupカーは先代よりも大きなダウンフォースを発生するそう。

リヤウイングの支持はスワンネック型に変更されています(11段階で角度調整が可能)。

コクピットも一新され、一気にモダンになっています。

ステアリングホイールはCFRP製となっており、スイッチ類の配置が見直されています。液晶ディスプレイも大きくなっていますね(10.3インチ)。

センターにあるラバースイッチパネル(RSP)と10個のボタンは、ポルシェ919ハイブリッドからの引用。

シートには2段階の高さ調整機能が追加されました。

Porsche 911 GT3 Cup(992)

Porsche 911 GT3 Cup(991.2)

エンジンをストールさせた場合は自動的にハザードライトが点灯するようにしたのは、スタート時の安全性向上の面で朗報ですね。

いやぁ、カッコイイなぁ。テールランプが横一文字だし(そこ?)。

https://www.facebook.com/serakota/

プレスリリース上の表記では、「Porsche 911 GT3 Cup(992) model year 2021」です。

先代は991.2の911がベースでしたが、992ベースに生まれ変わったというわけです。

Porsche 911 GT3 Cup(992)

991.2ベースはこんなふう。

Porsche 911 GT3 Cup(991.2)

歴代カップカーはこちらの過去エントリーでご確認ください↓

【2019 F1第1戦】歴代ポルシェ911 GT3 Cupカー

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2019-03-19

新旧Cupカーのスペックを比較してみましょう。

(クリックで拡大)

エンジンの最高出力が向上しているのが、新型のポイントのひとつ。

357kW(485hp)から375kW(510hp)に上がっているのですが、主に高回転化によって出力向上を図っていることが、スペックの比較から推察できます。

素晴らしくいい音がしていることは、動画で確認できます。

ストラット式だったフロントサスペンションがダブルウィッシュボーン式になったのも、大きな変更点。ダンパーに軸方向の力のみが入るようにする(横方向の力は入らない)ことで、ダンパーを適正に機能させるのが狙い。

フロントタイヤはサイズがアップしています(27/65-18→30/65-18)。

リヤタイヤのサイズは変わっていませんが、ホイールのリム幅が広くなっています。

Porsche 911 GT3 Cup(992) model year 2021の発表に合わせ、ミシュランは専用タイヤを発表しました。

MICHELIN Pilot Sport Cup N3です。

サイドウォールのロゴが新しくなっています。

フロントタイヤのサイズアップにより、ラテラルグリップは10%向上。リヤは0.9kgの軽量化を果たした(前後重量配分の適正化に寄与)と説明しています。

「ターボ」のワイドボディがベース。プレスリリースでは「前モデルのリヤ幅を28mm上回っている」と説明しているので、表組みで記している先代の全幅はミラー込みでしょうか。

リヤホイールハウスの前に冷却エア用のインテークダクトがあります。

ボンネットフードはラジエター用のエアアウトレットが目立ちます。ラジエターは「アグレッシブなドライビングを予防するため」、あえて位置を変えなかったそう。

ドアとエンジンフード、リヤウイングはCFRP(カーボン繊維強化プラスチック)製ですが、ボンネットフードはリペアコストを考え、あえてアルミ製としています。

大きくなったリヤウイングとフロントリップスポイラーによって、新型Cupカーは先代よりも大きなダウンフォースを発生するそう。

リヤウイングの支持はスワンネック型に変更されています(11段階で角度調整が可能)。

コクピットも一新され、一気にモダンになっています。

ステアリングホイールはCFRP製となっており、スイッチ類の配置が見直されています。液晶ディスプレイも大きくなっていますね(10.3インチ)。

センターにあるラバースイッチパネル(RSP)と10個のボタンは、ポルシェ919ハイブリッドからの引用。

シートには2段階の高さ調整機能が追加されました。

Porsche 911 GT3 Cup(992)

Porsche 911 GT3 Cup(991.2)

エンジンをストールさせた場合は自動的にハザードライトが点灯するようにしたのは、スタート時の安全性向上の面で朗報ですね。

いやぁ、カッコイイなぁ。テールランプが横一文字だし(そこ?)。

https://www.facebook.com/serakota/

ホンダN-ONEのコースターと着せ替えシミュレーション [クルマ]

あんまりカワイイので、未使用品をいただいて帰ってきました。販売店でお茶出しするときに使っているそうです。

Honda N-ONE(エヌ・ワン)のコースター。

いろんなカラーリングのN-ONEが描いてあったり、ディテールやパーツが描いてあります。

「着せ替えシミュレーション」への誘導を図るのが狙い。

こちらでご確認ください↓

https://www.honda.co.jp/ACCESS/n-one/special/simulation/

自分好みの組み合わせ、実車に触れる前と後で変わります(体験者談)。

着せ替えのステップが少ないので、短時間で何度でも試せるのがいいですね。

ホイールはOriginalのがいいなぁ。

https://www.facebook.com/serakota/

Honda N-ONE(エヌ・ワン)のコースター。

いろんなカラーリングのN-ONEが描いてあったり、ディテールやパーツが描いてあります。

「着せ替えシミュレーション」への誘導を図るのが狙い。

こちらでご確認ください↓

https://www.honda.co.jp/ACCESS/n-one/special/simulation/

自分好みの組み合わせ、実車に触れる前と後で変わります(体験者談)。

着せ替えのステップが少ないので、短時間で何度でも試せるのがいいですね。

ホイールはOriginalのがいいなぁ。

https://www.facebook.com/serakota/

ルノーのF1参戦活動43年を振り返る [F1]

2021年から「アルピーヌ(Alpine)」にスイッチするので、「ルノー(Renault)」としてのF1参戦活動は2020年が最後になります。

そのルノーは、43年間のF1参戦活動を振り返るプレスパックを公開しました。

Renault: 43 Years in Formula 1

https://en.media.groupe.renault.com/news/renault-43-years-in-formula-1-a8ac-989c5.html

12月11日から公式セッションが始まるアブダビGPでは、チャンピオンになった2005年のR25でデモンストレーション走行を行います。

ステアリングを握るのはもちろん、フェルナンド・アロンソ。

当初はフランスGPでデモ走行を行う予定だったそうですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてキャンセルに。10月に仕切り直しをして、シャシー&エンジンの準備に着手したそう。

デモ走行は金・土・日の3日間行う予定。

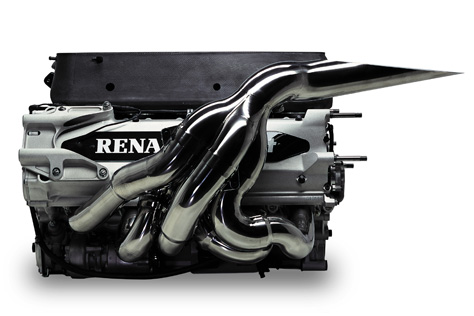

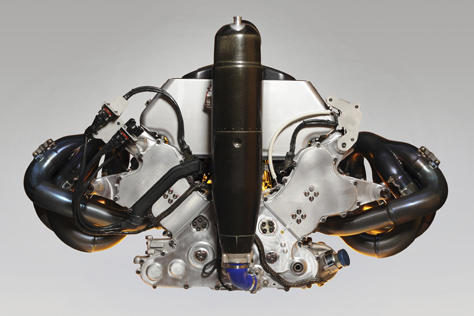

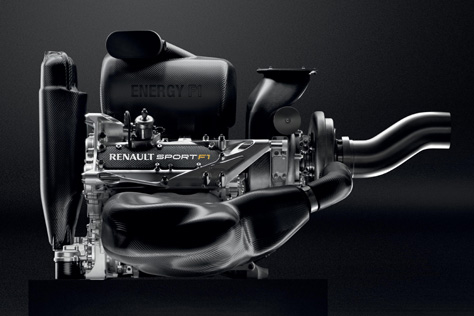

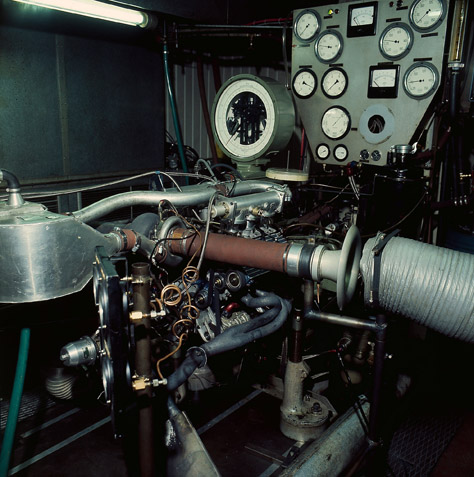

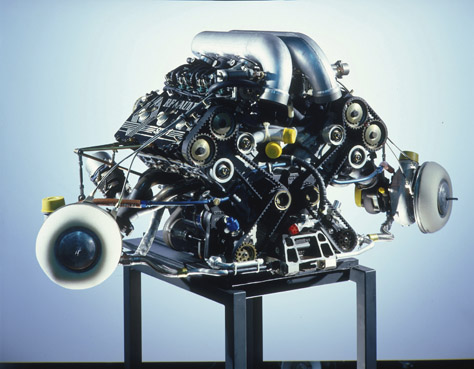

「43年間振り返り」で公開された写真のうち、エンジンに絞って一部を紹介します。

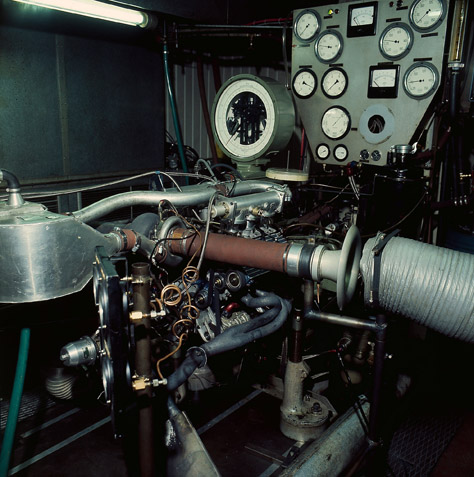

1976 Test Bed

初参戦する前年のベンチテスト風景です。

1.5L・V6ターボエンジンのターボチャージャーは当初、1基でした。ツインターボに切り換えたのは、1979年。

1986 EF15B

1986年のEF15Bは、のちにF1エンジンのスタンダードになる、ニューマチックバルブシステムを初めて採用したエンジンです。

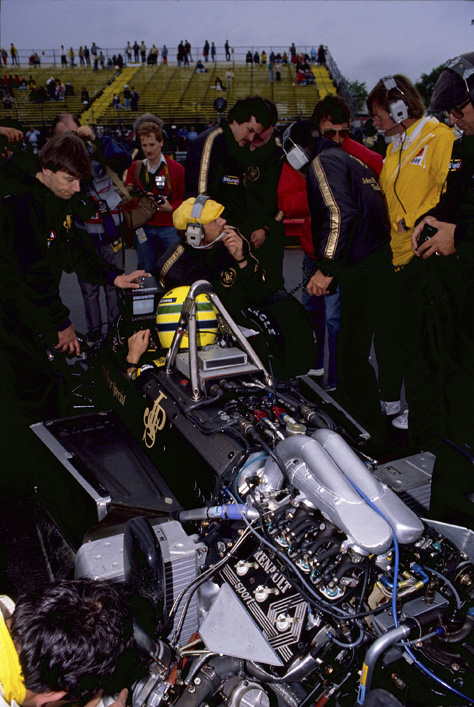

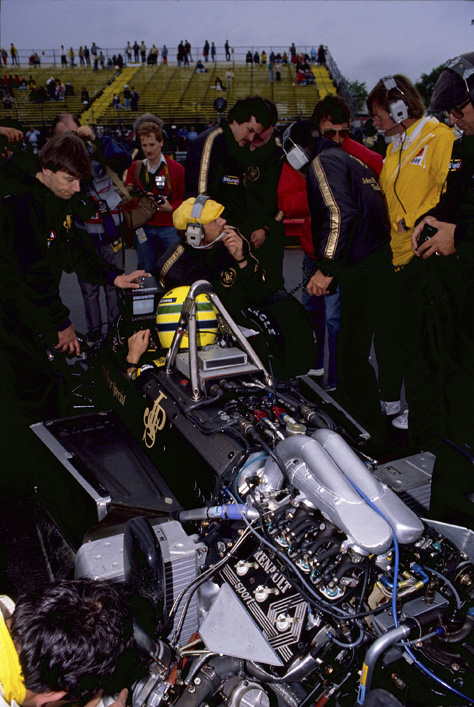

1986 Canadian GP

1986年のロータス98Tとアイルトン・セナ。この年、燃料タンク容量は前年の220Lから195Lに削減されました。

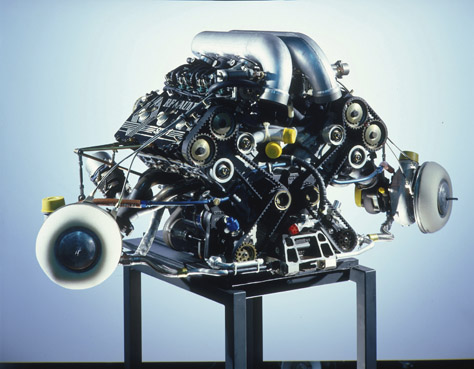

1989 RS1

自然吸気エンジン規定に合わせて開発した、3.5L・V10エンジンです。

V10の場合、燃焼間隔の都合を考えて真っ当に設計するとバンク角は72度になりますが、「幅を狭くしたい」というウイリアムズの要望に応えるため、ルノーは67度を選択しました。

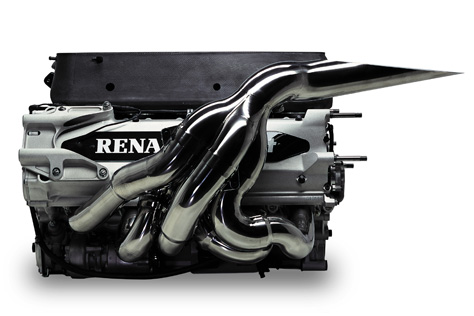

2001 RS21

カムシャフト駆動をベルトからギヤにスイッチしたのは、1990年のRS2からです。

RS21のVバンク角は101度だとプレスサイトでは説明しているのですが、写真ではそれほどワイドには見えませんね。

2003 RS23

101度のワイドなVバンク角は、エンジンの全高を低く抑えるために採用。

振動に起因するトラブルが頻発し、2004年のRS24で72度に変更しました。

800hp@19000rpmの最高出力を発生。

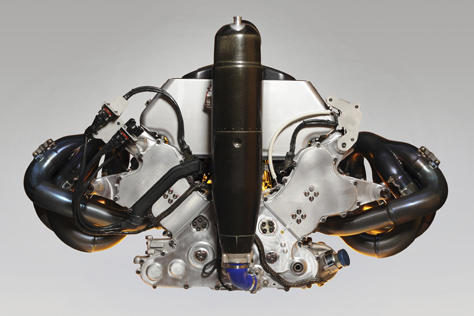

2007-2013 RS27

2006年に、2.4L・V8自然吸気エンジン規定が導入されました。Vバンク角はレギュレーションで90度に定められていました。

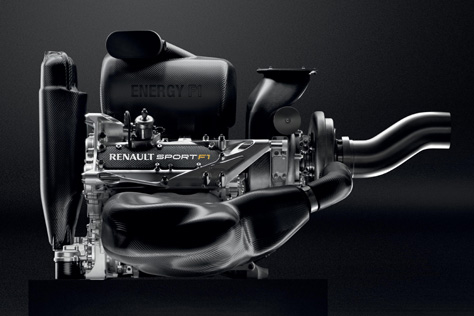

2014- Renault Energy F1

1.6L・V6ターボエンジンに、熱エネルギーと運動エネルギーの2種類のエネルギー回生システムを組み合わせた「パワーユニット」です。

2020年の「Renault E-TECH 20」は、950hp以上のトータル出力(運動エネルギー回生システム=MGU-Kが発生する160hpを含む)を発生すると発表しています。

ルノーのF1エンジンについては、『Motor Fan illustrated vol.66 』で紹介しています(もう8年経つのか……)。

』で紹介しています(もう8年経つのか……)。

https://www.facebook.com/serakota/

そのルノーは、43年間のF1参戦活動を振り返るプレスパックを公開しました。

Renault: 43 Years in Formula 1

https://en.media.groupe.renault.com/news/renault-43-years-in-formula-1-a8ac-989c5.html

12月11日から公式セッションが始まるアブダビGPでは、チャンピオンになった2005年のR25でデモンストレーション走行を行います。

ステアリングを握るのはもちろん、フェルナンド・アロンソ。

Renault will celebrate its heritage with a remarkable demonstration run in Abu Dhabi this weekend linking past, present & future. @alo_oficial will be reunited with his championship-winning 2005 R25 car ahead of his 2021 return.

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 10, 2020

[→] https://t.co/h9k5EB2XQA#RSspirit #AbuDhabiGP pic.twitter.com/LSAxPenRCZ

当初はフランスGPでデモ走行を行う予定だったそうですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてキャンセルに。10月に仕切り直しをして、シャシー&エンジンの準備に着手したそう。

デモ走行は金・土・日の3日間行う予定。

「43年間振り返り」で公開された写真のうち、エンジンに絞って一部を紹介します。

1976 Test Bed

初参戦する前年のベンチテスト風景です。

1.5L・V6ターボエンジンのターボチャージャーは当初、1基でした。ツインターボに切り換えたのは、1979年。

1986 EF15B

1986年のEF15Bは、のちにF1エンジンのスタンダードになる、ニューマチックバルブシステムを初めて採用したエンジンです。

1986 Canadian GP

1986年のロータス98Tとアイルトン・セナ。この年、燃料タンク容量は前年の220Lから195Lに削減されました。

1989 RS1

自然吸気エンジン規定に合わせて開発した、3.5L・V10エンジンです。

V10の場合、燃焼間隔の都合を考えて真っ当に設計するとバンク角は72度になりますが、「幅を狭くしたい」というウイリアムズの要望に応えるため、ルノーは67度を選択しました。

2001 RS21

カムシャフト駆動をベルトからギヤにスイッチしたのは、1990年のRS2からです。

RS21のVバンク角は101度だとプレスサイトでは説明しているのですが、写真ではそれほどワイドには見えませんね。

2003 RS23

101度のワイドなVバンク角は、エンジンの全高を低く抑えるために採用。

振動に起因するトラブルが頻発し、2004年のRS24で72度に変更しました。

800hp@19000rpmの最高出力を発生。

2007-2013 RS27

2006年に、2.4L・V8自然吸気エンジン規定が導入されました。Vバンク角はレギュレーションで90度に定められていました。

2014- Renault Energy F1

1.6L・V6ターボエンジンに、熱エネルギーと運動エネルギーの2種類のエネルギー回生システムを組み合わせた「パワーユニット」です。

2020年の「Renault E-TECH 20」は、950hp以上のトータル出力(運動エネルギー回生システム=MGU-Kが発生する160hpを含む)を発生すると発表しています。

ルノーのF1エンジンについては、『Motor Fan illustrated vol.66

https://www.facebook.com/serakota/

メルセデスAMG Project ONEのシミュレーターはDiM 250 [クルマ]

メルセデスAMGが開発中のハイパーカー、Project ONE(プロジェクト・ワン)の続報が来ました。

「F1テクノロジーをストリートに」が合言葉。

前回のエントリーはこちら(復習にどうぞ)↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2020-08-21

今回新たに公開されたのは、「ドライビングシミュレーターを使って開発を進めてますよ」という内容の動画です。

動画を見るとわかりますが、ドライビングシミュレーターはVI-gradeのDiM 250を使っています。

3軸アクチュエーターのトリポッド(ロワーステージ)と、6軸アクチュエーターのヘクサポッド(アッパーステージ)の役割を説明する動画が、VI-gradeから公開されています。

ダブルレーンチェンジのような大きな動きはロワーステージ、デコボコした路面の速くて小さな動きはアッパーステージが主に再現します。

しかしProject ONE、じらすなぁ。

https://www.facebook.com/serakota/

「F1テクノロジーをストリートに」が合言葉。

前回のエントリーはこちら(復習にどうぞ)↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2020-08-21

今回新たに公開されたのは、「ドライビングシミュレーターを使って開発を進めてますよ」という内容の動画です。

動画を見るとわかりますが、ドライビングシミュレーターはVI-gradeのDiM 250を使っています。

3軸アクチュエーターのトリポッド(ロワーステージ)と、6軸アクチュエーターのヘクサポッド(アッパーステージ)の役割を説明する動画が、VI-gradeから公開されています。

ダブルレーンチェンジのような大きな動きはロワーステージ、デコボコした路面の速くて小さな動きはアッパーステージが主に再現します。

しかしProject ONE、じらすなぁ。

https://www.facebook.com/serakota/