空から見たサーキットとテストコース、ジャンクション、ラウンドアバウト [クルマ]

Googleマップで確認できるんですけどね。たまたま(上空から)近くを通りかかったところ目についたので、カメラに収めました。

まずはこれ。

筑波サーキット(茨城県下妻市)

全長3.6kmの高速周回路。

スーパースピードウェイかと思いました。

三菱ふそう喜連川研究所(栃木県さくら市)

ここにも周回路がありますね。

ホンダ 栃木プルービンググラウンド(栃木県芳賀町)

上から見ると、しっかりサーキットの形をしています。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場 フォーミュラサーキット(栃木県那須町)

高速道路のインターチェンジやジャンクションって、きれいですね。

三郷ジャンクション(埼玉県三郷市)

幾何学的に、とっても、いいです。

調べたら、6月にできたばかりでした。

大田原市のラウンドアバウト(栃木県大田原市)

https://www.facebook.com/serakota/

まずはこれ。

筑波サーキット(茨城県下妻市)

全長3.6kmの高速周回路。

スーパースピードウェイかと思いました。

三菱ふそう喜連川研究所(栃木県さくら市)

ここにも周回路がありますね。

ホンダ 栃木プルービンググラウンド(栃木県芳賀町)

上から見ると、しっかりサーキットの形をしています。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場 フォーミュラサーキット(栃木県那須町)

高速道路のインターチェンジやジャンクションって、きれいですね。

三郷ジャンクション(埼玉県三郷市)

幾何学的に、とっても、いいです。

調べたら、6月にできたばかりでした。

大田原市のラウンドアバウト(栃木県大田原市)

https://www.facebook.com/serakota/

マグナイト(日産)も日本で売らない? [クルマ]

日産自動車は10月21日、新型のマグナイト(Magnite)を発表しました。

2021年初頭にインドで発売する、全長4m以下の小型SUVです。

「その他の地域でも発売を予定しています」としていますが、「その他」に日本は含まれているのでしょうか。

日本でも売ってほしいなぁ、と思うモデルといえば、2代目ジューク(Juke)が思いうかびます。

代わりに(?)キックスが入ってきました。

マイクラ(Micra)も日本に入れてほしい1台です。

「これ、カッコイイなぁ」と思う車種は日本に入っていない法則でもある?

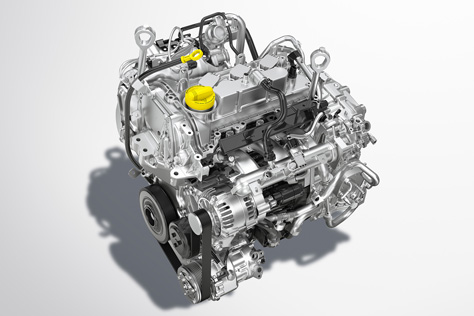

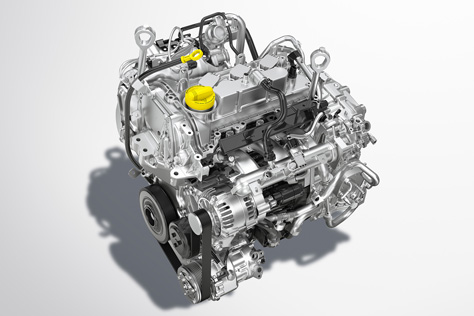

上記3台に共通するのは、新開発の1.0L・3気筒直噴ターボエンジン(ガソリン)を搭載すること。

このユニットも現状、日本では選択できません。残念です。

https://www.facebook.com/serakota/

2021年初頭にインドで発売する、全長4m以下の小型SUVです。

「その他の地域でも発売を予定しています」としていますが、「その他」に日本は含まれているのでしょうか。

日本でも売ってほしいなぁ、と思うモデルといえば、2代目ジューク(Juke)が思いうかびます。

代わりに(?)キックスが入ってきました。

マイクラ(Micra)も日本に入れてほしい1台です。

「これ、カッコイイなぁ」と思う車種は日本に入っていない法則でもある?

上記3台に共通するのは、新開発の1.0L・3気筒直噴ターボエンジン(ガソリン)を搭載すること。

このユニットも現状、日本では選択できません。残念です。

https://www.facebook.com/serakota/

ザウバーが空力開発に関与したアルファロメオ・ジュリアGTA [クルマ]

F1に参戦するアルファロメオ・レーシングの運営母体であるザウバー・エンジニアリングは、アルファロメオ・ジュリアGTAとGTAm(mはmodifiedの頭文字で、より過激な仕様)の設計・開発・製造に関与したと発表しました。

ザウバー・エンジニアリングの風洞内、ムービングベルト上に置かれたGTAm。

普段はF1のスケールモデル(写真は2011年提供)を用いてテストを行っています。

長年の空力開発を通じた専門知識を生かし、GTA/GTAmの空力開発に設計・開発・製造の面で協力したそう。

カーボン地むき出しのエアロパーツが目立ちます。

アンダーフロアも徹底してフラット化。

アルファロメオ・レーシングのキミ・ライコネンとアントニオ・ジョビナッツィがテスト(風のプロモーション?)に参加しました。

公式動画でテストの様子を確認することができます。

https://www.facebook.com/serakota/

ザウバー・エンジニアリングの風洞内、ムービングベルト上に置かれたGTAm。

普段はF1のスケールモデル(写真は2011年提供)を用いてテストを行っています。

長年の空力開発を通じた専門知識を生かし、GTA/GTAmの空力開発に設計・開発・製造の面で協力したそう。

カーボン地むき出しのエアロパーツが目立ちます。

アンダーフロアも徹底してフラット化。

アルファロメオ・レーシングのキミ・ライコネンとアントニオ・ジョビナッツィがテスト(風のプロモーション?)に参加しました。

公式動画でテストの様子を確認することができます。

https://www.facebook.com/serakota/

Honda eで確認できたサプライヤーのロゴ [クルマ]

慌ただしく過ごしたのでほんの一部になりますが、Honda eで確認できたサプライヤーのロゴをお見せしたいと思います。

シートベルトがしゃれてるなぁ、と感心したものの、肝心のシートベルトの写真を撮り忘れて(次撮ります、忘れなければ)、タグを撮っていました。

Autoliv(オートリブ)製。

ちなみに、17インチタイヤ装着車(Advance)の指定タイヤ空気圧は、前後とも230kPaです。

リヤサスペンション(ストラット式)を覗いてみます。

後輪駆動なのでドライブシャフトが確認できます。

等速ジョイントはNTN製。

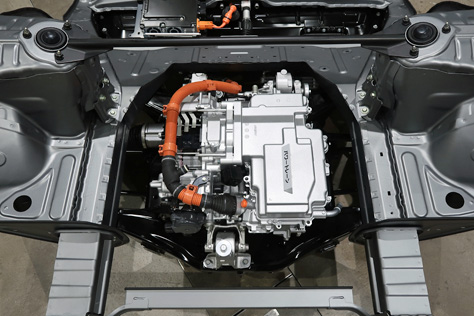

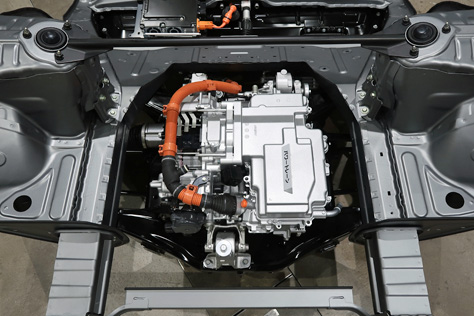

ローリングシャシーを確認してみます(今回確認したのはリヤのみ)。

電動ドライブユニットはリヤに搭載。

PCU(パワーコントロールユニット)にKEIHIN(ケーヒン)のロゴが確認できます。

電動ドライブユニットをマウントするアルミブラケットに、NISSIN(日信工業)のロゴが確認できました。

(ダンパーやEPSの)ショーワ、ケーヒン、日信工業のホンダ系サプライヤー3社は、日立オートモーティブシステムズと経営統合され、新統合会社が生まれます。

統合会社の名称は「日立Astemo(アステモ)」になることが、10月19日に発表されました。

上記3社はTOBによりいったんはホンダの完全子会社になり、その後、2020年度中をめどに、日立が株式の3分の2、ホンダが3分の1を保有する非上場会社になります。

(クリックで拡大)

https://www.facebook.com/serakota/

シートベルトがしゃれてるなぁ、と感心したものの、肝心のシートベルトの写真を撮り忘れて(次撮ります、忘れなければ)、タグを撮っていました。

Autoliv(オートリブ)製。

ちなみに、17インチタイヤ装着車(Advance)の指定タイヤ空気圧は、前後とも230kPaです。

リヤサスペンション(ストラット式)を覗いてみます。

後輪駆動なのでドライブシャフトが確認できます。

等速ジョイントはNTN製。

ローリングシャシーを確認してみます(今回確認したのはリヤのみ)。

電動ドライブユニットはリヤに搭載。

PCU(パワーコントロールユニット)にKEIHIN(ケーヒン)のロゴが確認できます。

電動ドライブユニットをマウントするアルミブラケットに、NISSIN(日信工業)のロゴが確認できました。

(ダンパーやEPSの)ショーワ、ケーヒン、日信工業のホンダ系サプライヤー3社は、日立オートモーティブシステムズと経営統合され、新統合会社が生まれます。

統合会社の名称は「日立Astemo(アステモ)」になることが、10月19日に発表されました。

上記3社はTOBによりいったんはホンダの完全子会社になり、その後、2020年度中をめどに、日立が株式の3分の2、ホンダが3分の1を保有する非上場会社になります。

(クリックで拡大)

https://www.facebook.com/serakota/

「Hondaそのものが、レースなんだ。」(2015年) [F1]

2015年1月に開催された東京オートサロンでの、ホンダブースです。

1988年のマクラーレンMP4/4が展示してあり、壁には「Hondaそのものが、レースなんだ。」と記してありました。

『auto sport - オートスポーツ - 2020年 10/30号 No.1539 』では、ホンダのF1参戦終了を多角的に検証しています。

』では、ホンダのF1参戦終了を多角的に検証しています。

表紙の「きっとオヤジも泣いている」は、ホンダの社員として、かつて本田宗一郎氏のもとで働いた経験のある、森脇基恭さんのコメントを引用したものであることが、記事を読み進めるとわかります。

https://www.facebook.com/serakota/

1988年のマクラーレンMP4/4が展示してあり、壁には「Hondaそのものが、レースなんだ。」と記してありました。

『auto sport - オートスポーツ - 2020年 10/30号 No.1539

【新刊情報】 AUTO SPORT(オートスポーツ) No.1539 2020年10月30日号 電子版 https://t.co/wbL0ahHnr8 好評発売中! pic.twitter.com/UEAe7W1thC

— ASB電子雑誌書店 (@autosportbooks) October 13, 2020

表紙の「きっとオヤジも泣いている」は、ホンダの社員として、かつて本田宗一郎氏のもとで働いた経験のある、森脇基恭さんのコメントを引用したものであることが、記事を読み進めるとわかります。

https://www.facebook.com/serakota/

ライコネンとジョビナッツィのサーキット漫才? [F1]

YouTubeのトップページに出てきたので、「おっ、アルファロメオ・レーシング(Sauber Motorsport)から新作動画出た?」とクリックしてみたら、Formula1の制作でした。

ウケているから企画パクった?

アルファロメオ・ジュリア・クアドリフォリオでニュルブルクリンク北コースを走りながら、キミ・ライコネン(41歳になったのですね)とアントニオ・ジョビナッツィがやりとりをします。

最初はライコネンのドライブ、次ぎにジョビナッツィ。

いいコンビですね。

レースも楽しみですが、ふたりの掛け合いも楽しみです。

次の作品(制作者問わず)も期待しています。

.jpg)

それにしても、クアドリフォリオ、いい音してますね。

https://www.facebook.com/serakota/

ウケているから企画パクった?

アルファロメオ・ジュリア・クアドリフォリオでニュルブルクリンク北コースを走りながら、キミ・ライコネン(41歳になったのですね)とアントニオ・ジョビナッツィがやりとりをします。

最初はライコネンのドライブ、次ぎにジョビナッツィ。

いいコンビですね。

レースも楽しみですが、ふたりの掛け合いも楽しみです。

次の作品(制作者問わず)も期待しています。

.jpg)

それにしても、クアドリフォリオ、いい音してますね。

https://www.facebook.com/serakota/

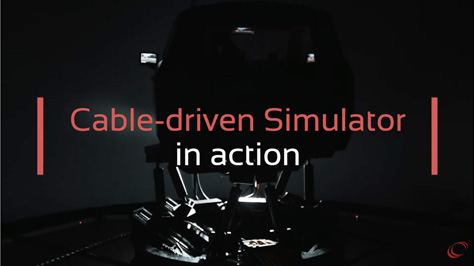

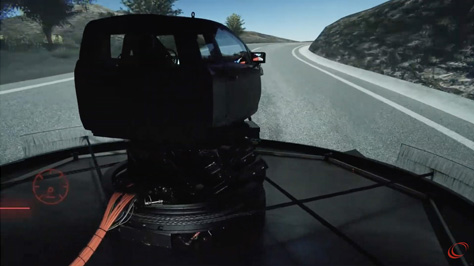

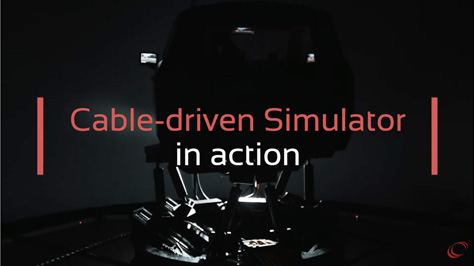

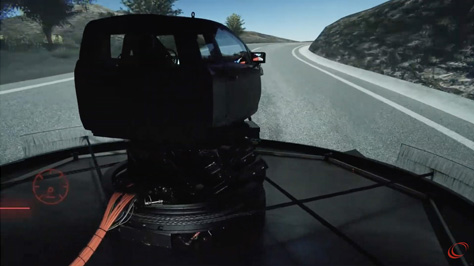

VI-gradeのケーブル駆動シミュレーター [クルマ]

VI-gradeがドライビングシミュレーターの新シリーズを発表しました。

VI-gradeのシミュレーターは、下の写真のように6軸アクチュエーターで動くポッドが3軸のフローティングパッドに載っているのが特徴です。

新シリーズはフローティングパッドがケーブルで動きます。

動画で確認すると、よりしなやかに、かつダイナミックに動いているのが見てとれます。

アクチュエーター駆動だったDiM150/250よりも、大きな前後/左右Gを発生させることができるそう。

アクチュエーター駆動のDiM150が動く様子はこちらでご確認ください(アウディスポーツがフォーミュラEの開発で適用)。

DiM150の導入第1号はフェラーリでした。

ケーブル駆動シミュレーターDiM400が動く様子はこちら。

下の動画では、システム全体の構成を説明しています。

VI-gradeのCTOが、新しいケーブル駆動シミュレーターについて説明しています。

導入第1号はどのメーカー/チームになるのでしょう。

https://www.facebook.com/serakota/

VI-gradeのシミュレーターは、下の写真のように6軸アクチュエーターで動くポッドが3軸のフローティングパッドに載っているのが特徴です。

新シリーズはフローティングパッドがケーブルで動きます。

動画で確認すると、よりしなやかに、かつダイナミックに動いているのが見てとれます。

アクチュエーター駆動だったDiM150/250よりも、大きな前後/左右Gを発生させることができるそう。

アクチュエーター駆動のDiM150が動く様子はこちらでご確認ください(アウディスポーツがフォーミュラEの開発で適用)。

DiM150の導入第1号はフェラーリでした。

ケーブル駆動シミュレーターDiM400が動く様子はこちら。

下の動画では、システム全体の構成を説明しています。

VI-gradeのCTOが、新しいケーブル駆動シミュレーターについて説明しています。

導入第1号はどのメーカー/チームになるのでしょう。

https://www.facebook.com/serakota/

『自動車技術の出発点』最新回は三菱のAWC [クルマ]

15回目となる『自動車技術の出発点』、『MOTOR FAN illustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.169 (モーターファン別冊) 』誌上では、三菱自動車のオールホイールコントロール(AWC:4輪制御技術)を取り上げています。

』誌上では、三菱自動車のオールホイールコントロール(AWC:4輪制御技術)を取り上げています。

たまたまPHEV仕様が追加になったエクリプスクロスの発表とタイミングが重なりました。

エクリプスクロスPHEVは、車両運動統合制御システムS-AWC(Super-All Wheel Control)を搭載するモデルの最新事例です。

AWCとS-AWCの開発の出発点を、『MOTOR FAN illustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.169 (モーターファン別冊) 』で解説しています。

』で解説しています。

量産モデルの「出発点」は、1987年に発売されたギャランVR-4でした。

「4輪のタイヤの能力をうまく引き出せば、クルマはもっと思いのままに安定して走る」

それが、AWCの考え方です。

のちに、4輪の制駆動力を制御するAYC(アクティブ・ヨー・コントロール)が加わりました。

前後輪間トルク配分(4WD)、左右輪間トルクベクタリング(AYC)、4輪ブレーキ制御(ABS&ASC)の3つのサブシステムをシームレス統合制御するのがS-AWC。

S-AWCを初めて搭載したのは、2007年のランサー・エボリューションXでした。

2013年のアウトランダーPHEVでフロントに1基、リヤに1基のモーターを搭載したことで、制御自由度は格段に高くなりました。

その最新形がエクリプスクロスPHEVというわけです。

https://www.facebook.com/serakota/

たまたまPHEV仕様が追加になったエクリプスクロスの発表とタイミングが重なりました。

エクリプスクロスPHEVは、車両運動統合制御システムS-AWC(Super-All Wheel Control)を搭載するモデルの最新事例です。

AWCとS-AWCの開発の出発点を、『MOTOR FAN illustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.169 (モーターファン別冊)

量産モデルの「出発点」は、1987年に発売されたギャランVR-4でした。

「4輪のタイヤの能力をうまく引き出せば、クルマはもっと思いのままに安定して走る」

それが、AWCの考え方です。

のちに、4輪の制駆動力を制御するAYC(アクティブ・ヨー・コントロール)が加わりました。

前後輪間トルク配分(4WD)、左右輪間トルクベクタリング(AYC)、4輪ブレーキ制御(ABS&ASC)の3つのサブシステムをシームレス統合制御するのがS-AWC。

S-AWCを初めて搭載したのは、2007年のランサー・エボリューションXでした。

2013年のアウトランダーPHEVでフロントに1基、リヤに1基のモーターを搭載したことで、制御自由度は格段に高くなりました。

その最新形がエクリプスクロスPHEVというわけです。

https://www.facebook.com/serakota/

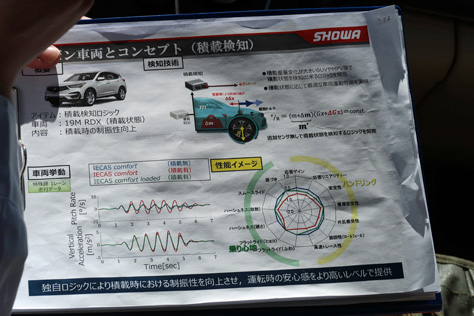

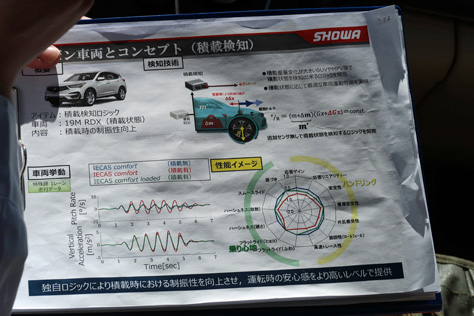

「Showa Technology Experience」は内容盛りだくさん [クルマ]

ショーワは9月30日に同社塩谷プルービンググラウンド(栃木県)で技術体験会を開催しました。

ショーワが開発して量産化済みの、あるいは開発中のダンパー(ショックアブソーバー)や電動パワーステアリング(EPS)などについて、新旧や機能のオンオフによる乗り比べをし、担当技術者による解説を受けるという内容です。

午前と午後、15分刻みで11台の試乗車に乗りました。

(クリックで拡大)

技術体験会のレポートは、『MOTOR FAN illustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.169 (モーターファン別冊) 』で掲載しています。

』で掲載しています。

こちらはダンパー試乗車。

(クリックで拡大)

ステアリング試乗車です。

(クリックで拡大)

EPSの制御と、EPSと電子制御ダンパーを連携させた制御の試乗車。

余談になりますが、1.0L・3気筒直噴ターボエンジン(日本未導入)を搭載したシビックに乗ることができたのも収穫でした。

(クリックで拡大)

塩谷プルービンググラウンド、新しいクルマが出るたびにここに持ってきて試したいくらい、いろいろなことがよくわかるさまざまな路面が整備されています。

市場前に、助手席に同乗する技術者から、試乗車が搭載する技術の特徴と狙いについてレクチャーを受けます。

展示室では、実物を前に説明を受けました。

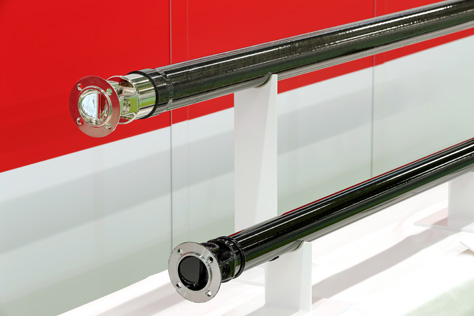

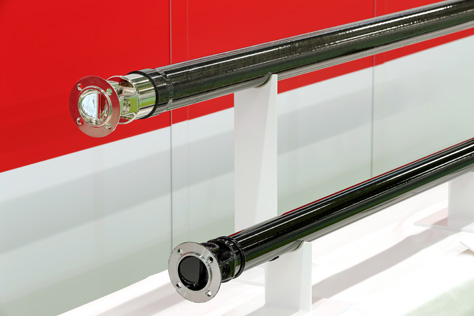

試乗車に搭載されていない新技術もあり、CFRP製プロペラシャフトもそのひとつ。

展示品(上)は軽自動車(の4WD)用。スチールの従来品に対して大幅な軽量化を果たしつつ、コストは同程度に抑えています。

こちらも、詳しくは『MOTOR FAN illustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.169 (モーターファン別冊) 』でご確認ください。

』でご確認ください。

すぐにでも適用できそうなアイデアも含め、盛りだくさんな内容でした。

詳しくは↓

https://www.facebook.com/serakota/

ショーワが開発して量産化済みの、あるいは開発中のダンパー(ショックアブソーバー)や電動パワーステアリング(EPS)などについて、新旧や機能のオンオフによる乗り比べをし、担当技術者による解説を受けるという内容です。

午前と午後、15分刻みで11台の試乗車に乗りました。

(クリックで拡大)

技術体験会のレポートは、『MOTOR FAN illustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.169 (モーターファン別冊)

こちらはダンパー試乗車。

(クリックで拡大)

ステアリング試乗車です。

(クリックで拡大)

EPSの制御と、EPSと電子制御ダンパーを連携させた制御の試乗車。

余談になりますが、1.0L・3気筒直噴ターボエンジン(日本未導入)を搭載したシビックに乗ることができたのも収穫でした。

(クリックで拡大)

塩谷プルービンググラウンド、新しいクルマが出るたびにここに持ってきて試したいくらい、いろいろなことがよくわかるさまざまな路面が整備されています。

市場前に、助手席に同乗する技術者から、試乗車が搭載する技術の特徴と狙いについてレクチャーを受けます。

展示室では、実物を前に説明を受けました。

試乗車に搭載されていない新技術もあり、CFRP製プロペラシャフトもそのひとつ。

展示品(上)は軽自動車(の4WD)用。スチールの従来品に対して大幅な軽量化を果たしつつ、コストは同程度に抑えています。

こちらも、詳しくは『MOTOR FAN illustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.169 (モーターファン別冊)

すぐにでも適用できそうなアイデアも含め、盛りだくさんな内容でした。

詳しくは↓

https://www.facebook.com/serakota/

「自然体のプロダクト」なマツダMX-30 [クルマ]

マツダ3、CX-30ときて、MX-30です。これまでとは毛色の異なるクルマが出てきましたね。

「技術が露骨に出る表現はしたくなかった」とデザイナーは語っています。

「アピアランスの良し悪しだけでなく、その裏にあるストーリーも語れる」デザインにしていこうと、取り組んだそう。

「自然体のプロダクト」にするうえでたどり着いたのが、フリースタイルドア。

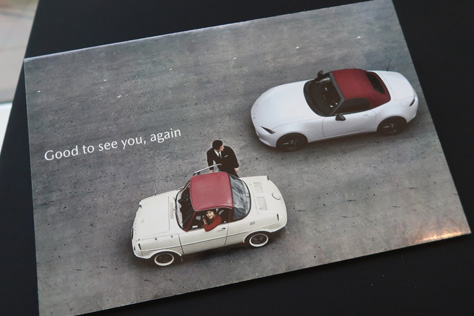

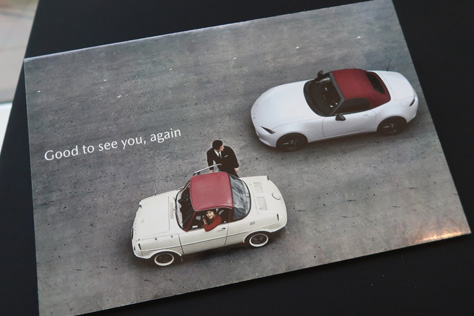

マツダ創立100周年を記念した「100周年特別記念車」の設定もあります。

マツダ初の乗用車、R360クーペ(1960年)がモチーフなのですが、ルーフを赤くペイントしているのはMX-30だけです(ロードスターはソフトトップ)。

R360クーペは、現在のデザイン本部の源流である「機構造形課造形係」時代の作。

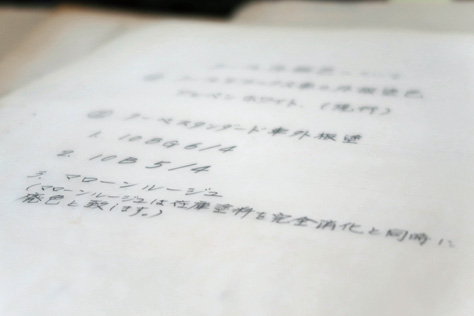

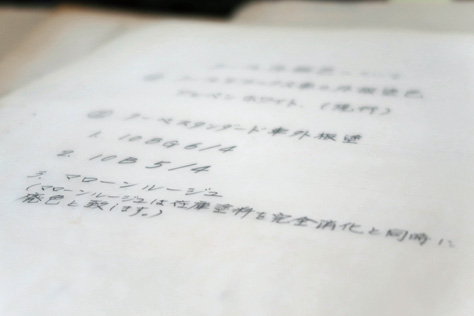

下は当時の資料。

ほかの色は「10BG」などと記号で書いてあるのに、赤だけ「マローンルージュ」と記してあり、特別な扱いだったことがうかがえます。

MX-30 100周年特別記念車のルーフは「マローンルージュメタリック」。

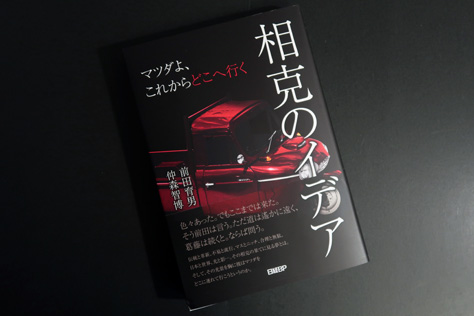

マツダのデザインはどこから来て、どこに向かうのか。

マツダのデザインを牽引する常務取締役の前田育男氏の考えと思い、葛藤する様子が、『相克のイデア マツダよ、これからどこへ行く 』を読むと、よくわかります。

』を読むと、よくわかります。

MX-30で新たな一歩を踏み出したように思えます。

巻末に、R360クーペをデザインしたインダストリアルデザイナー、小杉二郎氏の「相克」が付論としてまとめられています。

https://www.facebook.com/serakota/

「技術が露骨に出る表現はしたくなかった」とデザイナーは語っています。

「アピアランスの良し悪しだけでなく、その裏にあるストーリーも語れる」デザインにしていこうと、取り組んだそう。

「自然体のプロダクト」にするうえでたどり着いたのが、フリースタイルドア。

マツダ創立100周年を記念した「100周年特別記念車」の設定もあります。

マツダ初の乗用車、R360クーペ(1960年)がモチーフなのですが、ルーフを赤くペイントしているのはMX-30だけです(ロードスターはソフトトップ)。

R360クーペは、現在のデザイン本部の源流である「機構造形課造形係」時代の作。

下は当時の資料。

ほかの色は「10BG」などと記号で書いてあるのに、赤だけ「マローンルージュ」と記してあり、特別な扱いだったことがうかがえます。

MX-30 100周年特別記念車のルーフは「マローンルージュメタリック」。

マツダのデザインはどこから来て、どこに向かうのか。

マツダのデザインを牽引する常務取締役の前田育男氏の考えと思い、葛藤する様子が、『相克のイデア マツダよ、これからどこへ行く

MX-30で新たな一歩を踏み出したように思えます。

巻末に、R360クーペをデザインしたインダストリアルデザイナー、小杉二郎氏の「相克」が付論としてまとめられています。

https://www.facebook.com/serakota/