【TMS2019】思わず立ち止まって眺めたクルマ その2 [クルマ]

日産のブースです(西展示棟1階)。リーフのモーターを前後に搭載したNISSAN LEAF NISMO RC_02に目が釘付けです。

カッコイイクルマの見本のような形。

東京モーターショー2019開幕の前日(10月22日)に、フォーミュラEのシーズン6(2019/2020年)に投入する新カラーリングが発表されました。その発表に合わせ、同じカラーリングが施されました。

左右非対称な着物の襟元がモチーフ。日産のレッドとニスモのブラックを組み合わせています。

フォーミュラEも展示してほしかったなぁ。

まさかダラーラ・ストラダーレにお目に掛かれるとは思わず、思わず立ち止まりました。日本スーパーカー協会(南展示棟4階)のコーナーに展示。

車重は855kg。

OPEN ROAD(オープンロード)を歩いてみました。眺めも含めて、気持ちいい。

思わず立ち止まったのは、日野コンテッサ。

「なんで(燃料電池車の)トヨタ・ミライ?」と思ったら、キッチンカーで使う電力を供給しているのですね。

時節柄、「あ、オールブラックスだ!」となって思わず立ち止まった三菱アウトランダーPHEV。

三菱自動車のブース(西展示棟1階)には、電動(PHEV)SUVコンセプトカーのMI-TECH(エムアイテック) CONCEPTが展示してありました。「強」そうですね。

デュアルモーターAYC(Active Yaw Control)をフロントとリヤに搭載しています。つまり、4モーター。S-AWC(車両運動統合システム)にどう落とし込んでいるのか、気になるところです。三菱のやることですから、楽しい走りを実現しているに違いありません。

気になるといえば、発電用エンジンにガスタービンエンジンを使っているところも気になります。

https://www.facebook.com/serakota/

カッコイイクルマの見本のような形。

東京モーターショー2019開幕の前日(10月22日)に、フォーミュラEのシーズン6(2019/2020年)に投入する新カラーリングが発表されました。その発表に合わせ、同じカラーリングが施されました。

左右非対称な着物の襟元がモチーフ。日産のレッドとニスモのブラックを組み合わせています。

フォーミュラEも展示してほしかったなぁ。

まさかダラーラ・ストラダーレにお目に掛かれるとは思わず、思わず立ち止まりました。日本スーパーカー協会(南展示棟4階)のコーナーに展示。

車重は855kg。

OPEN ROAD(オープンロード)を歩いてみました。眺めも含めて、気持ちいい。

思わず立ち止まったのは、日野コンテッサ。

「なんで(燃料電池車の)トヨタ・ミライ?」と思ったら、キッチンカーで使う電力を供給しているのですね。

時節柄、「あ、オールブラックスだ!」となって思わず立ち止まった三菱アウトランダーPHEV。

三菱自動車のブース(西展示棟1階)には、電動(PHEV)SUVコンセプトカーのMI-TECH(エムアイテック) CONCEPTが展示してありました。「強」そうですね。

デュアルモーターAYC(Active Yaw Control)をフロントとリヤに搭載しています。つまり、4モーター。S-AWC(車両運動統合システム)にどう落とし込んでいるのか、気になるところです。三菱のやることですから、楽しい走りを実現しているに違いありません。

気になるといえば、発電用エンジンにガスタービンエンジンを使っているところも気になります。

https://www.facebook.com/serakota/

【TMS2019】思わず立ち止まって眺めたクルマ その1 [クルマ]

ネットを徘徊していると、見逃した展示物や車両がたくさんあることが判明して(2日間歩いたはずなんですが)、なんとかもう一度東京モーターショーに行けないものかと画策中です。外出時は常にプレスパスを携帯。

プレスデイに会場を徘徊し、思わず立ち止まって眺めたクルマを紹介します。まずはホンダ・フィット(西展示棟1階)。

まじめなクルマづくりをしたことが、エクステリアからも伝わってきます。

感銘を受けたのは、バックドアを閉める際に発する、高い密閉感と建て付け精度の高さをを感じさせる重厚な音。複数の展示車両で何度も確かめてしまいました。安っぽさなしの、グッとくるいい音です。

マツダのブース(南展示棟1階)では、MX-30(電気自動車です)の前で立ち止まりました。

RX-8を想起させる、観音開きの「フリースタイルドア」が目を引きます。これ見た瞬間に、MX-30の気になり度が倍増しました。

「ロードスターも見ていってください」と言われて見てみれば、新ラインアップでした。ポリメタルグレーメタリックのボディカラーと、グレーの幌の組み合わせ。

マツダは「大人のカラーコーディネーション」と表現していますが、そのとおりで、とっても魅力的。

2017年、2018年につづく3回目の商品改良の一環で、1.5Lモデルには、RAYSと共同開発した16×7J鍛造アルミ(ガンメタ塗装)が設定されるそう。

ロードスターの魅力、いつまでも褪せませんねぇ。

https://www.facebook.com/serakota/

プレスデイに会場を徘徊し、思わず立ち止まって眺めたクルマを紹介します。まずはホンダ・フィット(西展示棟1階)。

まじめなクルマづくりをしたことが、エクステリアからも伝わってきます。

感銘を受けたのは、バックドアを閉める際に発する、高い密閉感と建て付け精度の高さをを感じさせる重厚な音。複数の展示車両で何度も確かめてしまいました。安っぽさなしの、グッとくるいい音です。

マツダのブース(南展示棟1階)では、MX-30(電気自動車です)の前で立ち止まりました。

RX-8を想起させる、観音開きの「フリースタイルドア」が目を引きます。これ見た瞬間に、MX-30の気になり度が倍増しました。

「ロードスターも見ていってください」と言われて見てみれば、新ラインアップでした。ポリメタルグレーメタリックのボディカラーと、グレーの幌の組み合わせ。

マツダは「大人のカラーコーディネーション」と表現していますが、そのとおりで、とっても魅力的。

2017年、2018年につづく3回目の商品改良の一環で、1.5Lモデルには、RAYSと共同開発した16×7J鍛造アルミ(ガンメタ塗装)が設定されるそう。

ロードスターの魅力、いつまでも褪せませんねぇ。

https://www.facebook.com/serakota/

【TMS2019】ブレードスキャンADBとDMD [クルマ]

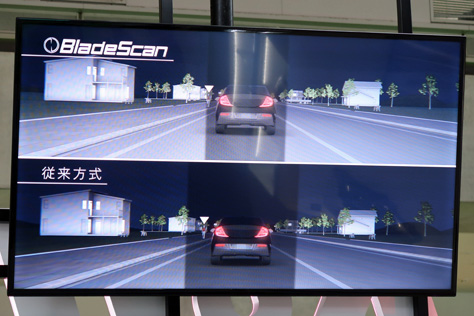

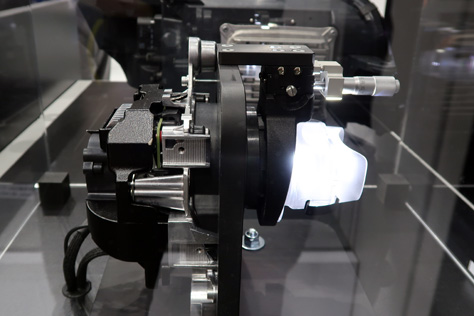

KOITO(小糸製作所)のブースを通りがかったら、タイミング良く、ブレードスキャンADBの機能を説明しているとことでした。

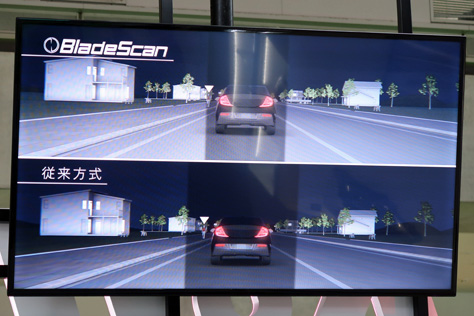

ADBはAdaptive Driving Beamの略で、可変配光システムのこと。基本的にはハイビームで走行し、車載カメラが対向車や先行車を検知すると、その部分だけハイビーム領域をカットします。

LEDチップを複数並べて点消灯制御するアレイ式ADBよりも緻密に制御できるのが、ブレードスキャンADBの特徴です。

2019年8月29日にマイナーチェンジしたレクサスRXで、世界で初めて採用されました。

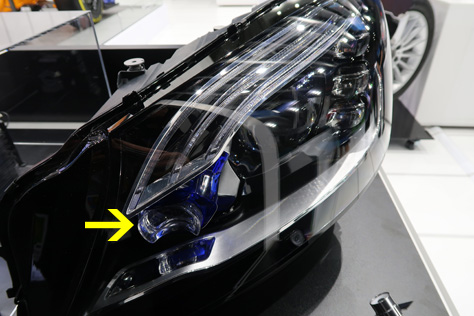

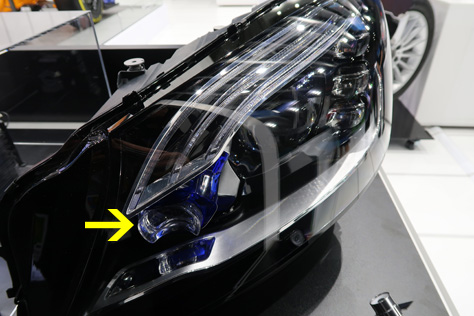

最も内側のユニットがブレードスキャンADB。レクサスの呼称では、ブレードスキャンAHS(アダプティブ・ハイビーム・システム)。

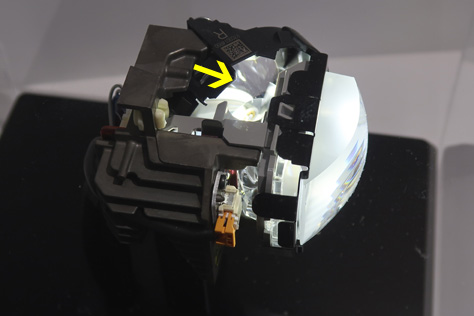

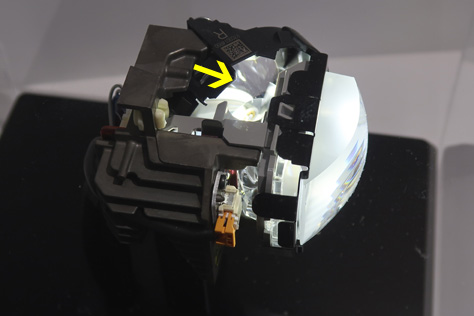

高速で回転するブレードミラーが、LEDの光を反射。ミラー面の角度変化により、LEDの光を左右に動かし、残像効果を用いることで前方を照射します。その際、LED(12個)を点消灯することで、対向車や先行車の部分を遮光します。

矢印の先が、高速回転するブレードミラー。

レクサスの公式動画に、機能と仕組みがわかりやすくまとまっています↓

ブースには、各種ADBが展示してありました。マツダ3のADBはKOITO製なのですね(右列中段)。

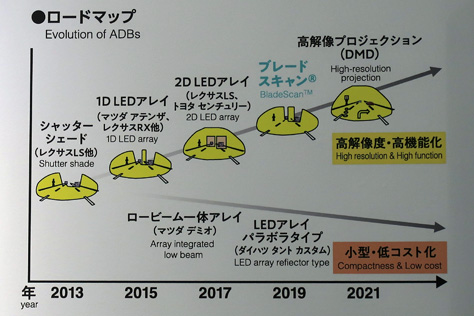

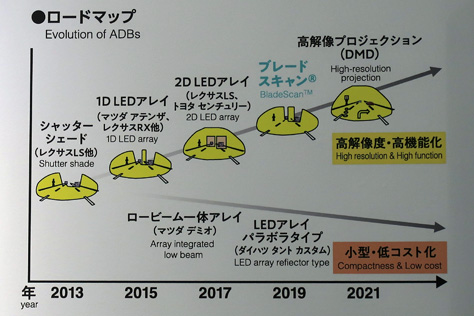

前回のTMS(2017年)では開発中だったブレードスキャンADBが、今回(2019年)は実用化されていました。ロードマップを見ると、ブレードスキャンの先に高解像プロジェクション(DMD)とあり、2021年に実用化を見込んでいることがわかります。

次回(2021年)のTMSが楽しみです。

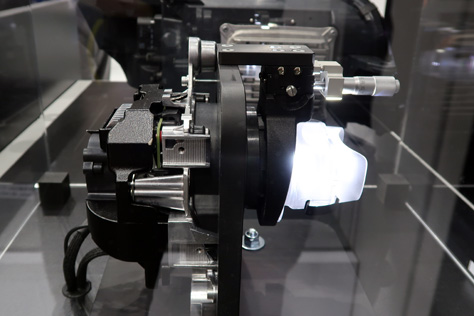

DMDはDigital Micromirror Deviceの略で、極小のミラーを個別に制御することで解像度の高い(分割が細かい)制御を実現する仕組み。

マレリ(Marelli)のブースにユニットが展示してありました。

メルセデス・ベンツSクラスでデモンストレーションを行っています。最も内側(矢印)がDMDユニット。84セグメントのアレイ式ADBと組み合わせて使用しています。

1.39cm2の面に配置した130万個のミラーがLED(3個)の光を反射し、路面を照射。高解像度なので、路面にグラフィックや文字を照射することが可能。

メルセデス・ベンツが公式動画で解説しています↓

https://www.facebook.com/serakota/

ADBはAdaptive Driving Beamの略で、可変配光システムのこと。基本的にはハイビームで走行し、車載カメラが対向車や先行車を検知すると、その部分だけハイビーム領域をカットします。

LEDチップを複数並べて点消灯制御するアレイ式ADBよりも緻密に制御できるのが、ブレードスキャンADBの特徴です。

2019年8月29日にマイナーチェンジしたレクサスRXで、世界で初めて採用されました。

最も内側のユニットがブレードスキャンADB。レクサスの呼称では、ブレードスキャンAHS(アダプティブ・ハイビーム・システム)。

高速で回転するブレードミラーが、LEDの光を反射。ミラー面の角度変化により、LEDの光を左右に動かし、残像効果を用いることで前方を照射します。その際、LED(12個)を点消灯することで、対向車や先行車の部分を遮光します。

矢印の先が、高速回転するブレードミラー。

レクサスの公式動画に、機能と仕組みがわかりやすくまとまっています↓

ブースには、各種ADBが展示してありました。マツダ3のADBはKOITO製なのですね(右列中段)。

前回のTMS(2017年)では開発中だったブレードスキャンADBが、今回(2019年)は実用化されていました。ロードマップを見ると、ブレードスキャンの先に高解像プロジェクション(DMD)とあり、2021年に実用化を見込んでいることがわかります。

次回(2021年)のTMSが楽しみです。

DMDはDigital Micromirror Deviceの略で、極小のミラーを個別に制御することで解像度の高い(分割が細かい)制御を実現する仕組み。

マレリ(Marelli)のブースにユニットが展示してありました。

メルセデス・ベンツSクラスでデモンストレーションを行っています。最も内側(矢印)がDMDユニット。84セグメントのアレイ式ADBと組み合わせて使用しています。

1.39cm2の面に配置した130万個のミラーがLED(3個)の光を反射し、路面を照射。高解像度なので、路面にグラフィックや文字を照射することが可能。

メルセデス・ベンツが公式動画で解説しています↓

https://www.facebook.com/serakota/

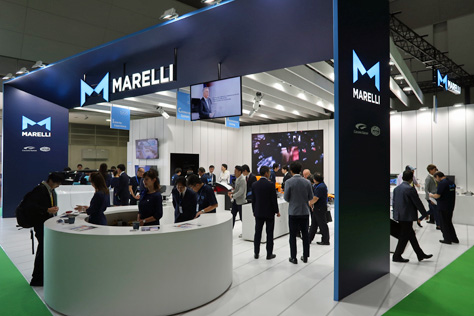

【TMS2019】マレリのモータースポーツ関連展示 [モータースポーツ]

東京モーターショー2019、始まりましたね(11月4日まで)。モータースポーツに限らずですが、モータースポーツの技術に関連する展示、ほとんど見かけませんでした(見逃し御免です)。さびしい限りです。

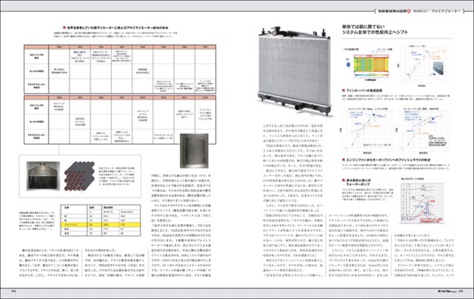

『MOTOR FAN iustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.157 (モーターファン別冊) 』の「自動車技術の出発点」で取り上げているマレリ(旧カルソニックカンセイ)にはモータースポーツ関連展示がありました。

』の「自動車技術の出発点」で取り上げているマレリ(旧カルソニックカンセイ)にはモータースポーツ関連展示がありました。

本社エントランスに展示してあるF1マシンが、東京ビッグサイトの展示ブース(西展示棟4階)に移動。

本社での展示の様子はこちら↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2019-10-19

サイドポンツーンにMarelliのロゴ(矢印)。

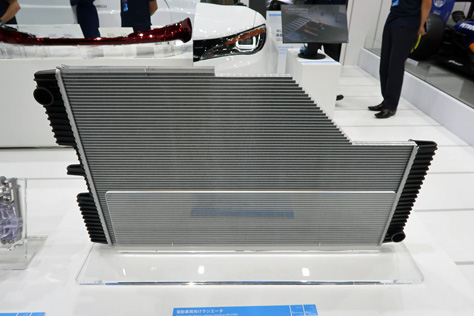

TOYOTA Gazoo RacingのTS050ハイブリッドが搭載するDC-DCコンバーターが展示してありました。「48V/12V フルSiCデュアル電圧DC-DCコンバーター」と書いてあります。

機能的には48Vと12Vのデュアル電圧ですが、実戦では12Vシングルで使用。

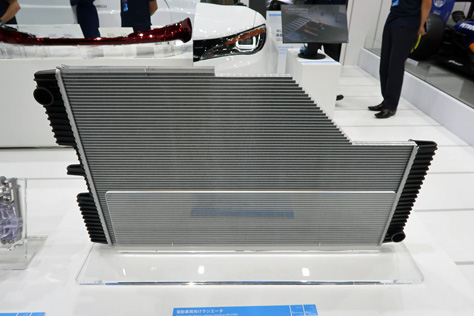

「電動車両向けラジエータ」としての展示ですが(量産間近)、放熱性能を向上させるVディンプルはモータースポーツで鍛えられた技術です。

関連情報はこちら↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2019-10-21

Vディンプルを乗り越えることで縦渦が発生。V型ディンプル部を見ます。

https://www.facebook.com/serakota/

『MOTOR FAN iustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.157 (モーターファン別冊)

本社エントランスに展示してあるF1マシンが、東京ビッグサイトの展示ブース(西展示棟4階)に移動。

本社での展示の様子はこちら↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2019-10-19

サイドポンツーンにMarelliのロゴ(矢印)。

TOYOTA Gazoo RacingのTS050ハイブリッドが搭載するDC-DCコンバーターが展示してありました。「48V/12V フルSiCデュアル電圧DC-DCコンバーター」と書いてあります。

機能的には48Vと12Vのデュアル電圧ですが、実戦では12Vシングルで使用。

「電動車両向けラジエータ」としての展示ですが(量産間近)、放熱性能を向上させるVディンプルはモータースポーツで鍛えられた技術です。

関連情報はこちら↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2019-10-21

Vディンプルを乗り越えることで縦渦が発生。V型ディンプル部を見ます。

https://www.facebook.com/serakota/

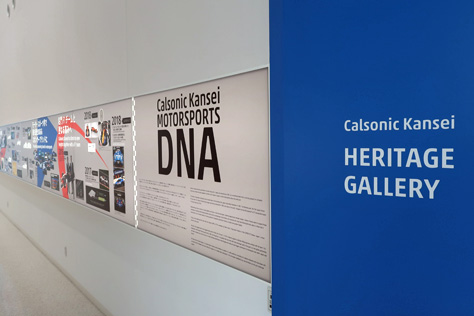

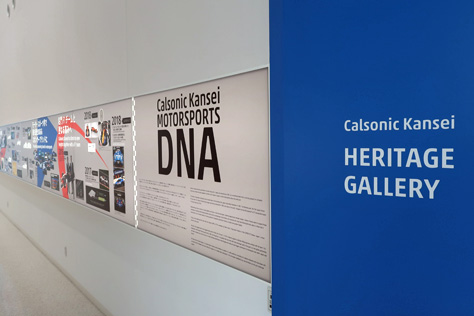

マレリ(旧カルソニックカンセイ)のヘリテージギャラリー [モータースポーツ]

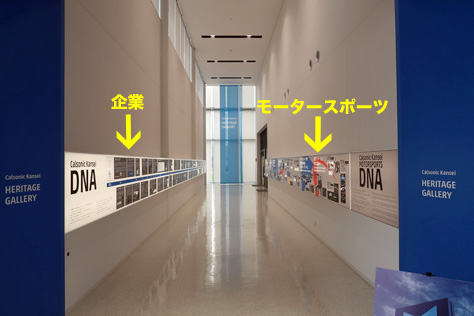

マレリ(旧カルソニックカンセイ)の本社屋地上階奥にヘリテージギャラリーがあります。エントランスの展示コーナーと違い、立ち入り禁止エリアにあります。

『Motor Fan illustrated Vol.157 』で取材に訪れた際、案内していただきました。

』で取材に訪れた際、案内していただきました。

カルソニックカンセイ時代に訪問したので、マレリとカルソニックカンセイが共存していました。

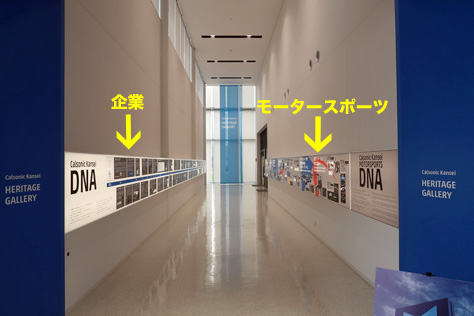

向かって左側が企業の歴史、右側はモータースポーツの歴史で、年代が呼応するようにエピソードが並んでいます。

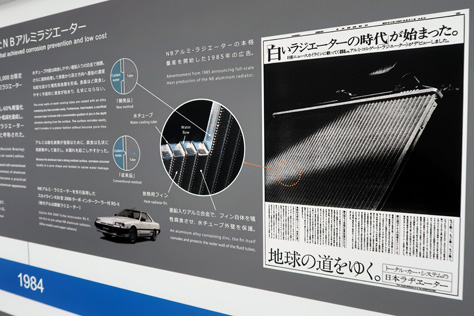

マレリをさかのぼっていくと、社名はカルソニックカンセイ〜日本ラヂヱーターになるのですが、日本ラヂヱーターの設立母体は蜂巣工業所(1932年)。社名は銅製ラジエーターコアの形状に由来。

蜂巣工業所からいくつかの変更を経て、1952年に社名は日本ラヂヱーターになります。略称は「ニチラ」。ありましたね。

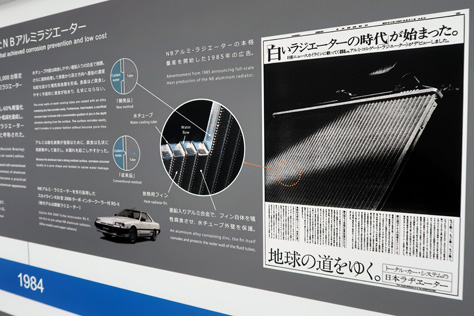

『Motor Fan illustrated Vol.157 』の「技術の出発点」で取り上げているアルミラジエーターが量産化されたのは、1984年でした。

』の「技術の出発点」で取り上げているアルミラジエーターが量産化されたのは、1984年でした。

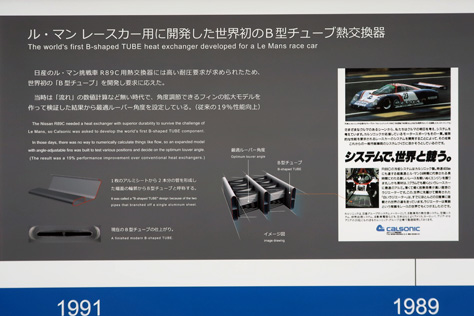

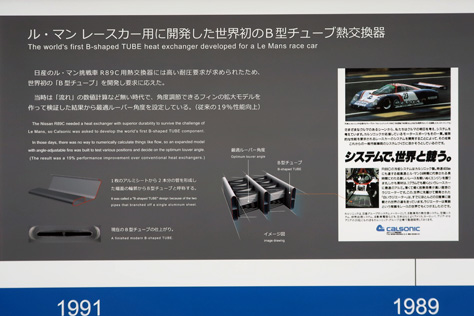

企業関連のエピソードを紹介するコーナーのなかに、モータースポーツのエピソードが入り込んでいます。現在でも量産ラジエーターの主力を占めるB型チューブは、モータースポーツで生まれたから(1989年)。

このエピソードも『Motor Fan illustrated Vol.157 』で触れています。

』で触れています。

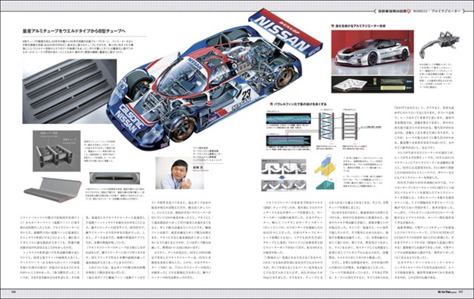

モータースポーツのパネルを見ていきましょう。「CALSONIC伝説」は、日本ラヂヱーター時代の1982年に始まりました。

カルソニック(ブルー)といえば、スカイラインGT-R(BNR32型)を思い浮かべる方も多いと思います。

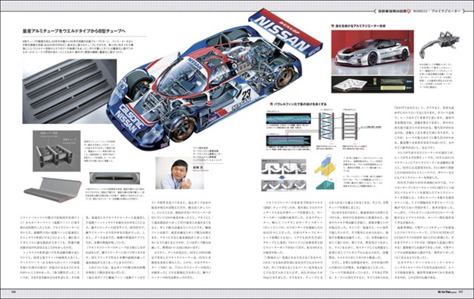

マレリ(旧カルソニックカンセイ)はF1、プロトタイプ、インディカー、スーパーGTなど、さまざまなカテゴリーの車両に、熱交換器を供給してきました。

最新事例のひとつは、SUPER GT GT300クラスのBMW M6 GT3(Team Studie/2017年)。V型ディンプルチューブの採用で、(既存品よりも)高い冷却性能を発揮。

実はマレリ側に開発を依頼(仲介)したのは、F1解説でおなじみの森脇基恭さん。日本GPの際に、「そんなことあってんですってねぇ」と話を向けたら、「いやぁ、あれはよく冷えたよ」とおっしゃっていました。

https://www.facebook.com/serakota/

『Motor Fan illustrated Vol.157

カルソニックカンセイ時代に訪問したので、マレリとカルソニックカンセイが共存していました。

向かって左側が企業の歴史、右側はモータースポーツの歴史で、年代が呼応するようにエピソードが並んでいます。

マレリをさかのぼっていくと、社名はカルソニックカンセイ〜日本ラヂヱーターになるのですが、日本ラヂヱーターの設立母体は蜂巣工業所(1932年)。社名は銅製ラジエーターコアの形状に由来。

蜂巣工業所からいくつかの変更を経て、1952年に社名は日本ラヂヱーターになります。略称は「ニチラ」。ありましたね。

『Motor Fan illustrated Vol.157

企業関連のエピソードを紹介するコーナーのなかに、モータースポーツのエピソードが入り込んでいます。現在でも量産ラジエーターの主力を占めるB型チューブは、モータースポーツで生まれたから(1989年)。

このエピソードも『Motor Fan illustrated Vol.157

モータースポーツのパネルを見ていきましょう。「CALSONIC伝説」は、日本ラヂヱーター時代の1982年に始まりました。

カルソニック(ブルー)といえば、スカイラインGT-R(BNR32型)を思い浮かべる方も多いと思います。

マレリ(旧カルソニックカンセイ)はF1、プロトタイプ、インディカー、スーパーGTなど、さまざまなカテゴリーの車両に、熱交換器を供給してきました。

最新事例のひとつは、SUPER GT GT300クラスのBMW M6 GT3(Team Studie/2017年)。V型ディンプルチューブの採用で、(既存品よりも)高い冷却性能を発揮。

実はマレリ側に開発を依頼(仲介)したのは、F1解説でおなじみの森脇基恭さん。日本GPの際に、「そんなことあってんですってねぇ」と話を向けたら、「いやぁ、あれはよく冷えたよ」とおっしゃっていました。

https://www.facebook.com/serakota/

マレリの「アルミラジエーター」と本社エントランス展示車両 [モータースポーツ]

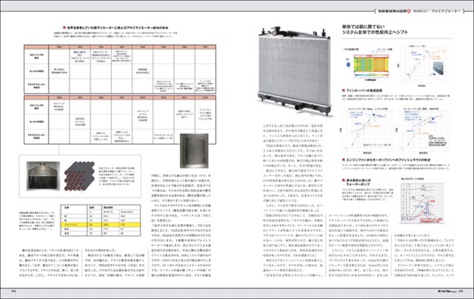

『Motor Fan illustrated』誌で隔号展開している『自動車技術の出発点』、『Motor Fan illustrated Vol.157 』で取り上げたのは、マレリのアルミラジエーター(1984年〜です。

』で取り上げたのは、マレリのアルミラジエーター(1984年〜です。

マレリと聞いてもピンとこないかもしれませんが、9月30日まではカルソニックカンセイでした。

誌面でも触れていますが、10月1日に社名を変更し、マレリ株式会社になっています。

記事の内容はカルソニックカンセイ時代と、その前身(カルソニック)の前身である日本ラヂヱーター時代にさかのぼります。

アルミラジエーターの進化に、モータースポーツが大きく関与しています。

埼玉県さいたま市にあるマレリの本社エントランスには、マクラーレンのF1マシンとSUPER GT GT500クラスのCALSONIC IMPUL GT-Rが展示してありました。

取材で訪問したのは9月でしたので、社名はまだカルソニックカンセイ。

2016年から、マクラーレンに熱交換器を供給しています。

展示車両には最新のカラーリングが施されていますが、車体のベースは2014年仕様でしょうか(ノーズはもっと前?)。

東京モーターショーに展示されます。

展示してある熱交換器は、2.4L・V8自然吸気エンジン時代のもの。

一方、CALSONIC IMPUL GT-Rは2016年仕様。

カルソニックの社名がカルソニックカンセイになってもスポンサーロゴはカルソニックのままだったので、マレリになっても……?

インタークーラーが展示してありました。

つづく。

https://www.facebook.com/serakota/

マレリと聞いてもピンとこないかもしれませんが、9月30日まではカルソニックカンセイでした。

誌面でも触れていますが、10月1日に社名を変更し、マレリ株式会社になっています。

記事の内容はカルソニックカンセイ時代と、その前身(カルソニック)の前身である日本ラヂヱーター時代にさかのぼります。

アルミラジエーターの進化に、モータースポーツが大きく関与しています。

埼玉県さいたま市にあるマレリの本社エントランスには、マクラーレンのF1マシンとSUPER GT GT500クラスのCALSONIC IMPUL GT-Rが展示してありました。

取材で訪問したのは9月でしたので、社名はまだカルソニックカンセイ。

2016年から、マクラーレンに熱交換器を供給しています。

展示車両には最新のカラーリングが施されていますが、車体のベースは2014年仕様でしょうか(ノーズはもっと前?)。

東京モーターショーに展示されます。

展示してある熱交換器は、2.4L・V8自然吸気エンジン時代のもの。

一方、CALSONIC IMPUL GT-Rは2016年仕様。

カルソニックの社名がカルソニックカンセイになってもスポンサーロゴはカルソニックのままだったので、マレリになっても……?

インタークーラーが展示してありました。

つづく。

https://www.facebook.com/serakota/

フォーミュラEシーズン6のサウンド聞き比べと参戦チーム [モータースポーツ]

フォーミュラEのシーズン6(2019/2020年)に向けた活動が始まりました。10月15日からバレンシア(スペイン)で合同テストが始まっています。

シーズン6の最大のトピックは、ポルシェとメルセデス・ベンツの新規参入でしょう。

メルセデス・ベンツはHWAと入れ替わる格好。ポルシェは新規参入で、シーズン6は12チーム24台が出走します。

シーズン5からシーズン6にかけての、チームと車両(電動パワートレーン)の変化をまとめてみました。

(クリックで拡大)

チームの技術提携先に変化があります。モナコのベンチュリはZFが開発したパワートレーン(モーター/インバーター/ギヤボックス/リヤのダンパー&スプリングなどで構成)を搭載していましたが、シーズン6ではメルセデス製パワートレーンに切り換えています。

この動きにともない、ZFはパートナーを変更。インドのマヒンドラに電動パワートレーンを供給することになりました。

というようなことを踏まえつつ、新型電動パワートレーンが発するサウンドを聞き比べてみましょう。

ほとんど同じ? 全然違う?

https://www.facebook.com/serakota/

シーズン6の最大のトピックは、ポルシェとメルセデス・ベンツの新規参入でしょう。

メルセデス・ベンツはHWAと入れ替わる格好。ポルシェは新規参入で、シーズン6は12チーム24台が出走します。

シーズン5からシーズン6にかけての、チームと車両(電動パワートレーン)の変化をまとめてみました。

(クリックで拡大)

チームの技術提携先に変化があります。モナコのベンチュリはZFが開発したパワートレーン(モーター/インバーター/ギヤボックス/リヤのダンパー&スプリングなどで構成)を搭載していましたが、シーズン6ではメルセデス製パワートレーンに切り換えています。

この動きにともない、ZFはパートナーを変更。インドのマヒンドラに電動パワートレーンを供給することになりました。

というようなことを踏まえつつ、新型電動パワートレーンが発するサウンドを聞き比べてみましょう。

ほとんど同じ? 全然違う?

https://www.facebook.com/serakota/

カム式LSDの作動原理 [モータースポーツ]

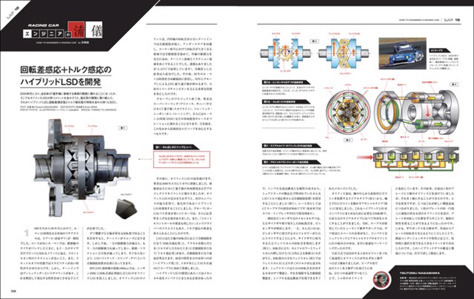

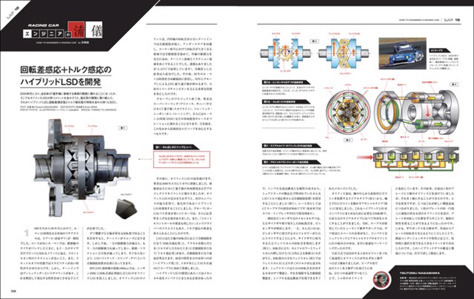

『Motor Fan illustrated』(三栄)では『RACING CARエンジニアの流儀』(TEXT:永嶋勉)を連載しています。ここ数号は回転差感応型のオリフィスLSDを取り上げています。

オリフィスLSDの作動原理↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2019-09-16

10月15日発売の『MOTOR FAN iustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.157 (モーターファン別冊) 』では、オリフィスLSDの進化形である「ハイブリッドLSD」の話をしています。

』では、オリフィスLSDの進化形である「ハイブリッドLSD」の話をしています。

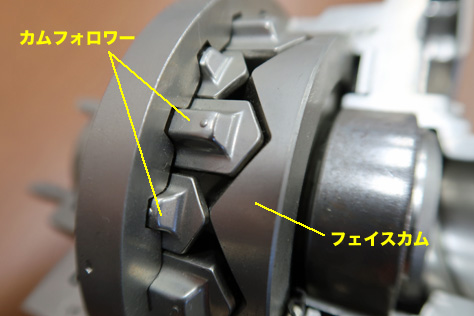

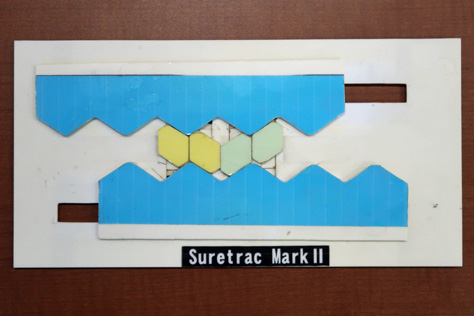

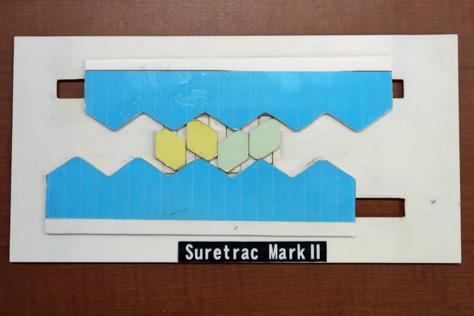

回転差感応型とトルク感応型の特性を合わせ持ったハイブリッドLSDの開発にあたっては、メカニカル部をコンパクトにする必要がありました。そこで、シュアトラックの製品名で呼ばれていたカム式LSD(トルク感応型カム式差動制限装置)を選択しています(詳しい経緯はMFi Vol.157をご参照ください)。

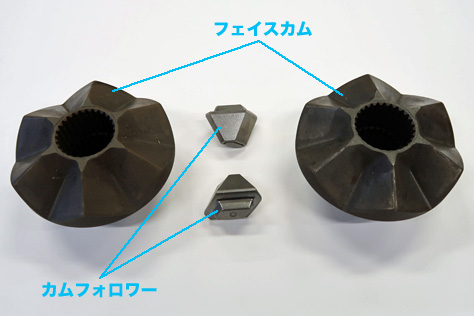

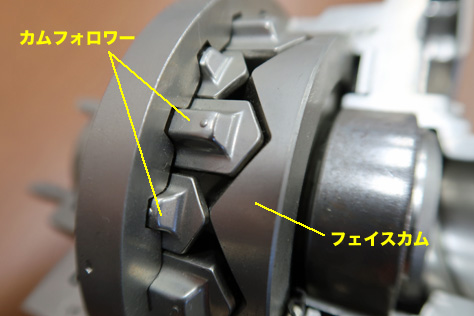

これがその、カム式LSDです。オリフィスLSDと同様、ユニバンスにご協力いただきました。

ハイブリッドLSDはカム式LSDとオリフィスLSDを一体化させています(詳細は11月15日発売のMFi Vol.158で掲載予定)。

カム式LSDの要である、カムフォロワーとフェイスカム部を見ます。

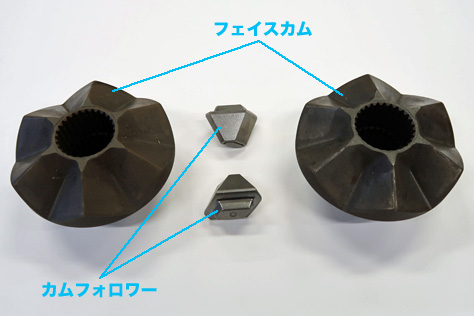

部品単体だとこんなふう。

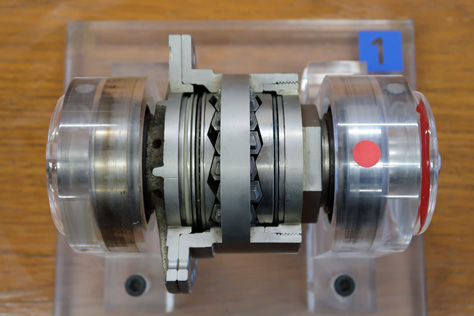

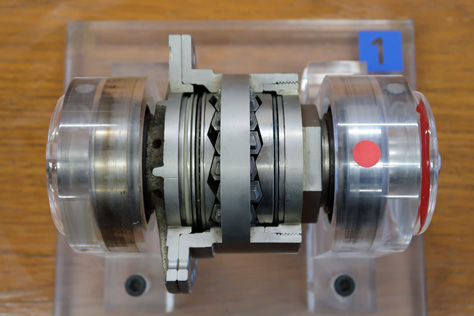

開発・製造元のユニバンスには、カムフォロワーとフェイスカムの動きがわかるように工夫した装置が保管してありました。

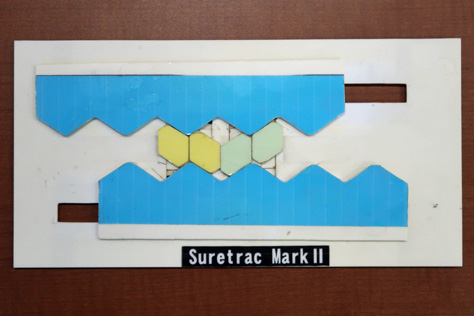

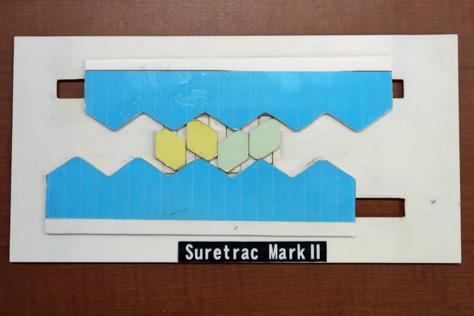

二次元で説明する素材もあります(動きをお見せできないのが残念)。

いくら写真で見ても、どう動くのか想像しづらいと思います。

動画でご確認ください。

おもしろい動き方しますね。しかしこの仕組み、よく考えたものです。

https://www.facebook.com/serakota/

オリフィスLSDの作動原理↓

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2019-09-16

10月15日発売の『MOTOR FAN iustrated - モーターファンイラストレーテッド - Vol.157 (モーターファン別冊)

回転差感応型とトルク感応型の特性を合わせ持ったハイブリッドLSDの開発にあたっては、メカニカル部をコンパクトにする必要がありました。そこで、シュアトラックの製品名で呼ばれていたカム式LSD(トルク感応型カム式差動制限装置)を選択しています(詳しい経緯はMFi Vol.157をご参照ください)。

これがその、カム式LSDです。オリフィスLSDと同様、ユニバンスにご協力いただきました。

ハイブリッドLSDはカム式LSDとオリフィスLSDを一体化させています(詳細は11月15日発売のMFi Vol.158で掲載予定)。

カム式LSDの要である、カムフォロワーとフェイスカム部を見ます。

部品単体だとこんなふう。

開発・製造元のユニバンスには、カムフォロワーとフェイスカムの動きがわかるように工夫した装置が保管してありました。

二次元で説明する素材もあります(動きをお見せできないのが残念)。

いくら写真で見ても、どう動くのか想像しづらいと思います。

動画でご確認ください。

おもしろい動き方しますね。しかしこの仕組み、よく考えたものです。

https://www.facebook.com/serakota/

【F1 2019第17戦】観客席から走りを見る [F1]

金曜日に鈴鹿サーキットを訪れた3万3000人、日曜日に鈴鹿サーキットを訪れた8万9000人の観客の方にとってはあたりまえのことだと思いますが、筆者も紛れ込んで観客席からF1マシンの走りを楽しみました。

今回は1コーナーの進入に陣取ります。

周囲の会話に耳を傾けていると、金曜日も日曜日も、F1観戦経験者がお友達を連れて来ている様子。

連れてこられたお友達は一様に、F1のスピードに驚いていました。例えば……

「あんなスピードで1コーナー曲がっていくのかよぉ」と。

そう聞いて、改めて1コーナーに目を向けてみると、確かに、理解を超えるスピードで1コーナーを通過していきます。

あたりまえですが、次のマシンもやっぱり速い。

「なんだよ、あの火花」(レッドブルです)。

初めてのお友達は興奮しっぱなしです。

「オマエ、連れてきてよかったよぉ。そんなに感動してくれるとは思わなかった」と、F1観戦経験者。

こうして、ファンは増えていくのですね。

現地観戦の醍醐味を教えられた気がいたしました。ブレーキが焼ける臭いなんかも、たまりませんね(改めて)。

https://www.facebook.com/serakota/

今回は1コーナーの進入に陣取ります。

周囲の会話に耳を傾けていると、金曜日も日曜日も、F1観戦経験者がお友達を連れて来ている様子。

連れてこられたお友達は一様に、F1のスピードに驚いていました。例えば……

「あんなスピードで1コーナー曲がっていくのかよぉ」と。

そう聞いて、改めて1コーナーに目を向けてみると、確かに、理解を超えるスピードで1コーナーを通過していきます。

あたりまえですが、次のマシンもやっぱり速い。

「なんだよ、あの火花」(レッドブルです)。

初めてのお友達は興奮しっぱなしです。

「オマエ、連れてきてよかったよぉ。そんなに感動してくれるとは思わなかった」と、F1観戦経験者。

こうして、ファンは増えていくのですね。

現地観戦の醍醐味を教えられた気がいたしました。ブレーキが焼ける臭いなんかも、たまりませんね(改めて)。

https://www.facebook.com/serakota/

【F1 2019第17戦】台風19号に備えて [F1]

フリープラクティス2回目(10月11日14時〜15時半)が始まるまで、GPスクエアは大盛況でした。

フリープラクティス2回目が始まるとともに撤収開始。台風19号の襲来に備えるためです。

パドックに移動すると、ペディアペン(テレビ関係者がドライバーにマイクを向けるところ)も片付けていました。

セーフティカーも屋内に退避。

ピット&ガレージ関係も撤収態勢で、まるでレース終了後の慌ただしさ。

ポジションタワーのロレックスも取り外します。

ガレージに水が浸入しないよう、シャッターの前に土のうを積みます。

大事に至りませんように。

https://www.facebook.com/serakota/

フリープラクティス2回目が始まるとともに撤収開始。台風19号の襲来に備えるためです。

パドックに移動すると、ペディアペン(テレビ関係者がドライバーにマイクを向けるところ)も片付けていました。

セーフティカーも屋内に退避。

ピット&ガレージ関係も撤収態勢で、まるでレース終了後の慌ただしさ。

ポジションタワーのロレックスも取り外します。

ガレージに水が浸入しないよう、シャッターの前に土のうを積みます。

大事に至りませんように。

https://www.facebook.com/serakota/